Ожог пищевода — это повреждение тканей, вызванное воздействием химических, термических или лучевых агентов. Первые симптомы включают жгучую боль в рту, за грудиной и в эпигастрии, гиперсаливацию, рвоту и отек губ. Позже могут развиться признаки интоксикации, шока и непроходимости пищевода. Важным этапом диагностики является сбор анамнеза. После острого периода проводят эзофагогастроскопию и рентгенографию пищевода. Неотложная терапия включает нейтрализацию химического агента, обезболивание, а также противошоковые и дезинтоксикационные мероприятия. На стадии рубцевания требуется оперативное лечение.

Общие сведения

Ожог пищевода — серьезное повреждение его стенок, чаще всего возникающее из-за случайного или намеренного проглатывания агрессивных жидкостей. Около 70% пациентов с ожогами пищевода — дети. У них такие ожоги происходят, как правило, непреднамеренно: из-за привычки пробовать все на вкус, по ошибке или из-за неправильного хранения химических растворов в емкостях из-под напитков и продуктов. У взрослых ожоги пищевода в 55% случаев возникают при случайном приеме кислот и щелочей вместо напитков или лекарств (бытовая травма), а в 45% — с целью суицида. Большинство ожогов пищевода вызваны химическими веществами; радиационные и термические повреждения встречаются крайне редко. Ранее основными причинами химических ожогов были растворы каустической соды или марганцовки, но сейчас 70% ожогов вызываются уксусной эссенцией.

Причины ожога пищевода

Наиболее распространённые повреждения пищевода — химические ожоги. Они могут быть вызваны концентрированными кислотами (уксусной, соляной, серной), щелочами (каустической содой, едким натром, гидроокисью натрия) и другими веществами (этилом, фенолом, йодом, нашатырем, лизолом, силикатным клеем, ацетоном, марганцовкой, растворами электролитов, перекисью водорода и др.). Причины употребления агрессивных химикатов разнообразны.

Большинство пациентов с ожогами пищевода — дети от года до десяти лет. Это связано с их любознательностью и рассеянностью. Важную роль играет и невнимательность родителей, когда едкие вещества хранятся в немаркированной таре или в контейнерах из-под напитков. Среди взрослых химические повреждения пищевода в половине случаев происходят случайно (например, при употреблении суррогатов алкоголя или едких веществ в состоянии опьянения), остальные случаи чаще связаны с попытками суицида, особенно у женщин. Термические и лучевые ожоги пищевода встречаются крайне редко.

При попадании едких веществ на слизистую ротовой полости, глотки, пищевода и желудка происходит повреждение эпителия, а при прогрессировании — более глубоких тканей. Обычно кислоты вызывают более выраженные ожоги пищевода, а щелочи — желудка, поскольку слизистая желудка устойчива к кислой среде. Ожоги пищевода щелочами имеют более тяжёлое течение и могут приводить к разрыву пищевода, медиастиниту, гнойным осложнениям и желудочным кровотечениям.

По глубине повреждения выделяют ожог пищевода первой степени (затрагивает только эпителий), второй степени (поражает мышечный слой) и третьей степени (включает окружающую клетчатку и соседние органы). Чем глубже ожог, тем больше токсических продуктов распада тканей попадает в кровь. Выраженная интоксикация может повреждать сердце, головной мозг, почки и печень. Сочетание болевого шока, интоксикации и полиорганной недостаточности при глубоких ожогах пищевода может привести к летальному исходу в первые двое-трое суток.

Симптомы ожога пищевода

При ожоге пищевода наблюдаются местные и общие симптомы. Агрессивный раствор повреждает эпителий, вызывая сильную боль в ротовой полости, горле, за грудиной и в эпигастрии, так как повреждающий агент может попасть в желудок и вызвать химический гастрит. Тяжелое повреждение тканей (коррозионный эзофагит) приводит к отеку: сначала отекают губы и язык, затем глотка и пищевод. Отек гортани вызывает одышку, а повреждение голосовых связок приводит к осиплости. Наибольшие изменения в пищеводе происходят в местах физиологических сужений, что вызывает дисфагию (нарушение глотания) и рвоту с сгустками крови и фрагментами слизистой оболочки. Ожог пищевода 3-й степени может привести к серьезным нарушениям дыхания, обильному кровотечению и образованию пищеводно-бронхиальных свищей.

Общие признаки ожога связаны с всасыванием токсичных продуктов распада тканей и болевым синдромом. Глубокие ожоги сопровождаются некрозом тканей и интоксикацией, что может повредить клетки сердца, мозга, почек и печени. Полиорганная недостаточность проявляется слабостью, тошнотой, лихорадкой, нарушениями сознания и сердечной деятельности. Тяжесть симптомов зависит от типа, объема и концентрации химического вещества.

Если состояние пациента стабилизируется, через несколько дней отек уменьшается, начинается заживление тканей. В остром периоде пациенты часто отказываются от пищи и воды из-за боли и отека. С появлением грануляций начинается подострый период, когда страх перед приемом пищи уменьшается, и глотать становится легче. Однако дисфагия может вернуться из-за рубцовых стриктур в хроническом периоде. Исследования показывают, что рубцовые стриктуры формируются у всех пациентов с ожогом пищевода в течение двух месяцев. Этот процесс сопровождается прогрессирующей дисфагией, гиперсаливацией, рвотой и алиментарной дистрофией. Если коррекция рубцов не проведена вовремя, стойкие рубцы со стенозом или непроходимостью развиваются у 70% пациентов.

Диагностика ожога пищевода

Диагноз ожога пищевода обычно устанавливается на основе анамнеза заболевания, без дополнительных исследований. Консультации гастроэнтеролога и хирурга необходимы для определения механизма ожога, его типа (кислота или щелочь), а также количества и концентрации химического агента. Из-за риска перфорации стенки пищевода инвазивные методы диагностики не применяются в первые три дня после травмы.

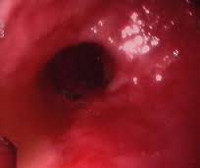

После стабилизации состояния пациента возможно проведение рентгенографии пищевода. В острой фазе ожога на рентгенограмме наблюдается утолщение складок слизистой оболочки и признаки гиперкинезии. Консультация врача-эндоскописта в этот период более информативна: при эзофагогастроскопии выявляются гиперемия, отек эпителия, изъязвления и налеты. В подострой фазе рентгенография показывает стриктуры, расширение пищевода над стенозированным участком и умеренный эзофагит. Эндоскопическое исследование в этот период позволяет обнаружить некротический струп, определить границы поражения и визуализировать грануляции и рубцы. В хронической стадии могут наблюдаться различные виды рубцовых изменений: клапанные, кольцевые, трубчатые и другие. Редко рубцы пищевода могут малигнизироваться.

Лечение ожога пищевода

Первая помощь при ожоге пищевода может оказываться на догоспитальном этапе или в отделениях хирургии и реанимации. Сразу после ожога необходимо промыть полость рта большим количеством чистой воды комнатной температуры и выпить два стакана молока. Вызывать рвоту для удаления химического агента из желудка не рекомендуется, так как это может привести к разрыву пищевода.

После поступления в стационар устанавливают желудочный зонд, предварительно обильно смазанный маслом. Перед установкой зонда проводится местная анестезия слизистой рта и глотки. Через зонд удаляется содержимое желудка и производится инактивация повреждающего вещества. При ожоге щелочью желудок промывают неконцентрированным раствором уксусной кислоты или маслом; кислоту нейтрализуют содовым раствором. Если причина ожога неизвестна, рекомендуется промыть желудок большим количеством воды или ввести через зонд молоко. Промывать желудок следует только в первые шесть часов после ожога, позже эта процедура нецелесообразна.

Сразу после инактивации повреждающего агента вводят антибиотик для профилактики гнойных осложнений, проводят обезболивание и седацию пациента, а также начинают дезинтоксикационную и противошоковую терапию. При ожоге первой степени кормление можно начинать на вторые-третьи сутки. При ожоге второй степени кормление не начинают раньше седьмых-восьмых суток. В случае ожогов третьей степени вопрос энтерального питания решается индивидуально.

На седьмые-десятые сутки после ожога начинают бужирование пищевода. Эта процедура включает ежедневное введение бужей возрастающего диаметра, что способствует расширению просвета и уменьшению рубцевания. Если в остром периоде ожога терапевтические мероприятия были проведены полностью, а в подострой фазе — правильно выполнено бужирование, то удовлетворительные результаты восстановления проходимости пищевода достигаются в 90% случаев.

Если в отдаленном периоде развиваются грубые рубцовые стриктуры, значительный стеноз или полная непроходимость пищевода, проводится оперативное лечение (стентирование, эндоскопическое рассечение рубцовой стриктуры, эндоскопическое расширение стеноза, пластика пищевода).

Прогноз и профилактика ожога пищевода

Прогноз при ожоге пищевода зависит от типа, количества и концентрации химического вещества, степени тяжести ожога, уровня pH жидкости (наиболее серьезные повреждения возникают при pH ниже 2 и выше 12), качества первой и последующей медицинской помощи, а также наличия и тяжести осложнений. Наиболее неблагоприятный прогноз наблюдается при ожогах третьей степени, где смертность достигает 60%. У остальных пациентов прогноз более оптимистичный: при правильной помощи нормальное функционирование пищевода восстанавливается у 90% больных. Профилактика ожогов пищевода включает соблюдение правил хранения опасных и едких веществ: их следует хранить отдельно от пищи и напитков, в недоступном для детей месте и в специально промаркированной таре.

Химический ожог пищевода — Лечение

Лечение химических ожогов пищевода зависит от стадии поражения, клинической формы, времени оказания первой помощи, а также от количества, концентрации и типа едкой жидкости (кислоты, щелочи и др.).

По срокам оказания медицинской помощи лечение делится на три этапа: неотложное (1-10 день после ожога), раннее (10-20 дней) и позднее (после 30 дней).

Неотложное лечение включает местные и общие меры, такие как назначение обезболивающих и антигистаминных средств, а также противоядий для нейтрализации едкого вещества. При отравлении щелочью рекомендуются слабые растворы кислот (уксусной, лимонной), взбитый яичный белок. При отравлении кислотами применяют магния оксид, мел, раствор пищевой соды (1 ч. ложка на 1/2 стакана теплой воды) и белковую жидкость (4 взбитых яичных белка на 500 мл теплой воды). Эти средства эффективны в течение 4 часов после отравления, так как ожог происходит сразу. Промывание желудка не рекомендуется из-за риска перфорации пищевода, но в случае проглатывания большого количества едкой жидкости может быть проведено с использованием легкого зонда и воды комнатной температуры.

Для сорбции токсичных веществ в ЖКТ используется активированный уголь, который разводят с водой и дают per os по 1 ст. ложке до и после промывания желудка.

При признаках общей интоксикации применяется форсированный диурез с использованием осмотических (мочевина, маннит) или салуретических (лазикс, фуросемид) диуретиков. Этот метод ускоряет выведение токсинов из организма. Он включает три этапа: водная нагрузка, внутривенное введение диуретика и инфузия растворов электролитов. Предварительно компенсируют гиповолемию с помощью плазмозаменяющих растворов. Необходимо контролировать концентрацию токсичного вещества в крови и моче, а также проводить катетеризацию мочевого пузыря для измерения диуреза.

Мочевину вводят внутривенно в виде 30% раствора или 15% раствора маннита, лазикс — в дозе 80-200 мг. После введения диуретика начинается инфузия раствора электролитов. При необходимости цикл повторяют через 4-5 часов до полного удаления токсичного вещества. Следует учитывать, что часть токсинов может накапливаться в органах, вызывая их дисфункцию, поэтому при наличии симптомов необходимо проводить соответствующее лечение. Количество вводимого раствора должно соответствовать объему выделяемой мочи (800-1200 мл/ч). В процессе диуреза контролируют содержание ионов в крови и водно-электролитный баланс.

При травматическом шоке назначают противошоковое лечение, восстанавливая артериальное давление с помощью внутривенного введения крови, плазмы и других жидкостей.

Раннее лечение проводится после острого периода для снижения вероятности рубцового стеноза пищевода. Оно начинается в «светлом» промежутке, когда реакция на ожог минимальна, температура нормализована, а дисфагия уменьшена или исчезла. Лечение включает бужирование пищевода, которое делится на раннее (до формирования стеноза) и позднее (после формирования стриктуры).

Бужирование — это введение специальных инструментов (бужей) для расширения трубчатых органов. Этот метод известен с древних времен. Бужирование у взрослых обычно выполняется с помощью эластических бужей цилиндрической формы или металлических бужей под контролем эзофагоскопии. Если при раннем бужировании обнаруживаются повреждения слизистой, процедуру откладывают. Противопоказанием к бужированию являются воспалительные процессы в полости рта и глотки.

Перед бужированием зонд стерилизуют и размягчают в горячей воде. Буж вводят натощак в положении сидя с наклоненной головой. За 10 минут до процедуры вводят атропин и димедрол, а также смазывают корень языка и заднюю стенку глотки анестетиками. Рекомендуется давать суспензию анестезина в вазелиновом масле за 10-15 минут до бужирования.

Раннее бужирование начинают через 5-10 дней после ожога. Предварительно проводят рентгенологическое обследование пищевода и желудка. Некоторые специалисты рекомендуют бужирование даже при отсутствии признаков стенозирования, чтобы замедлить и уменьшить выраженность последующего стенозирования.

Бужирование начинается с бужей № 24-26. Процедуру проводят осторожно, чтобы избежать перфорации. Если буж не проходит, используют более тонкий. Введенный буж оставляют на 15-20 минут, а при тенденции к сужению — до 1 часа. На следующий день вводят буж того же диаметра, а затем буж следующего номера. При возникновении болезненных реакций бужирование откладывают.

Раннее бужирование проводят ежедневно или через день в течение месяца, затем 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев, достигая бужей № 32-34.

У детей раннее бужирование предотвращает развитие стеноза в фазе репарации. Начатое в первые 3-8 дней после ожога, оно безопасно, так как изменения касаются только слизистого и подслизистого слоев. Показаниями являются нормальная температура и исчезновение острых симптомов. После 15-го дня бужирование становится опасным из-за рубцевания.

Бужирование у детей осуществляется мягкими эластичными бужами. Перед процедурой ребенка фиксируют, чтобы избежать насилия. Буж вводят осторожно и оставляют на 2-30 минут. Бужирование проводится 3 раза в неделю в течение 45 дней, постепенно увеличивая размер бужа. После достижения положительного результата ребенка переводят на амбулаторное лечение с еженедельным бужированием в течение 3 месяцев.

Полное выздоровление при раннем бужировании достигается в большинстве случаев, особенно с применением антибиотиков и стероидов.

Позднее лечение необходимо при отсутствии раннего лечения или его нерегулярном проведении, что приводит к рубцовому стенозу. Позднее бужирование начинается после клинического обследования и рентгенологического исследования. Процедура начинается с бужей № 8-10, постепенно переходя к более крупным. Бужирование проводится ежедневно или через день, а затем 1-2 раза в неделю в течение 3-4 месяцев.

При плотных рубцовых сужениях полноценное питание через рот невозможно, и в таких случаях накладывают гастростому для обеспечения питания и бужирования. Метод «бужирования без конца» заключается в том, что пациент заглатывает капроновую нить, которая выводится через гастростому. К ней привязывают буж, который вводят в пищевод. Этот метод также применяется у детей, у которых не удается расширить стриктуру. После улучшения состояния ребенка нить удаляют, и бужирование продолжается через рот.

Хирургическое лечение послеожоговых стриктур делится на паллиативное и патогенетическое. Паллиативные методы, такие как гастростомия, применяются при неэффективности бужирования. Гастростомия создается для искусственного кормления пациентов с непроходимостью пищевода.

Литература:

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/esophageal-burn.

- https://ilive.com.ua/health/himicheskiy-ozhog-pishchevoda-lechenie_87374i88387.html.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).