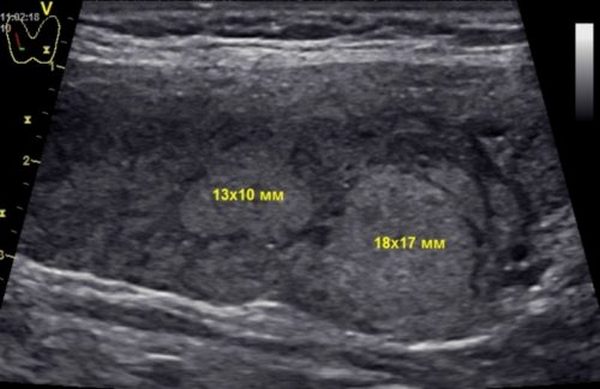

Самым распространенным методом диагностики состояния тканей щитовидной железы является ультразвуковое исследование. Этот метод ценен благодаря доступности, высокой достоверности и простоте проведения. Ультразвуковые аппараты используют эхогенность живых тканей. Выявление гипоэхогенных образований в щитовидной железе указывает на структурные нарушения. Тщательное изучение полученных данных позволяет точно прогнозировать течение заболевания.

Что такое эхогенность

Ключевой характеристикой органов, исследуемых с помощью ультразвука, является их способность отражать ультразвуковые волны — эхогенность. Она зависит от плотности и морфологического строения тканей, поэтому эхогенность различных органов различна. Акустические свойства (способность отражать и поглощать волны) зависят от содержания жидкости: чем больше воды в тканях, тем ниже эхогенность. Степень отражения ультразвуковых волн отображается на мониторе компьютера с помощью цвета: участки, окрашенные в более интенсивный серый, обладают меньшей способностью отражать волны.

Исследование здоровой щитовидной железы показывает характерную неизмененную структуру с нормальной эхогенностью (изоэхогенность). Если в эндокринной ткани образуется патологический очаг (узел, кальцификат, опухоль, киста), регистрируются изменения акустических свойств. Анализ этих изменений позволяет определить размер, строение и этиологию. На мониторе различными цветами будут отображаться включения с жидкостью, опухолевыми клетками или рубцовыми тканями.

Виды патологической эхогенности

В зависимости от акустических свойств патологическое включение может быть:

- гипоэхогенным (со сниженной отражающей способностью)

- гиперэхогенным (с повышенной отражающей способностью)

- изоэхогенным (отражает ультразвуковые волны так же, как здоровые ткани)

- анэхогенным (не отражает ультразвуковые волны).

Гиперэхогенные очаги имеют высокую плотность и низкое содержание воды. Это связано с преобладанием соединительной ткани или отложениями кальция. Гиперэхогенными являются некоторые доброкачественные и злокачественные опухоли (аденома, папиллярный рак) и кальцинаты.

Гипоэхогенность характерна для включений с высоким содержанием жидкости, которые слабо отражают ультразвуковые волны. Такие очаги отображаются как затемнения различных форм и размеров. Это могут быть коллоидные узлы, воспалительные очаги при аутоиммунном тиреоидите, кисты и патологические очаги при Базедовой болезни. Патологическая эхогенность может затрагивать не весь очаг, а его часть. Например, часто встречается изоэхогенное образование с гипоэхогенным ободком в доле щитовидной железы, что указывает на узел на начальной стадии развития.

Анэхогенный очаг отображается на мониторе черным цветом, что означает полное поглощение ультразвуковых волн. Таким свойством обладают образования с капсулой, заполненные жидкостью, такие как истинные и ложные кисты, а также кистозные разрастания.

Характеристика гипоэхогенных образований

Снижение акустической плотности происходит из-за разрушения фолликулов и гормонпродуцирующих клеток, воспалительных процессов и сосудистых разрастаний. В патологическом очаге образуется скопление жидкости или коллоида, что приводит к развитию узловых или кистозных образований. Признаки таких образований, включая объем, структуру и локализацию, зависят от характера патологического процесса.

Киста

В ультразвуковой диагностике киста щитовидной железы выглядит как округлое анэхогенное или гипоэхогенное образование с однородной или неоднородной структурой (включает более плотные элементы). Очаг четко отделен от окружающих тканей и имеет капсулу, окрашиваясь в темно-серый или черный цвет. Кисты могут быть как одиночными, так и множественными, образуя скопления. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Крупные кисты могут вызывать синдром зоба различной степени выраженности и требуют дополнительной диагностики, включая биопсию для определения морфологических характеристик.

Коллоидный узел

Другим распространенным гипоэхогенным очагом является коллоидный узел. Он возникает из-за гибели фолликулов или гиперплазии эндокринной ткани с накоплением коллоида — гелеобразного вещества, содержащего гормоны, синтезируемые тироцитами. Коллоид богат жидкостью, что приводит к сниженной эхогенности, и на УЗИ он выглядит темно-серым. Это образование доброкачественное, но часто имеет нечеткие контуры, что требует дифференциальной диагностики с злокачественными опухолями, обладающими схожими характеристиками на УЗИ.

Причины гипоэхогенного образования

Появление в щитовидной железе структур с низкой эхогенностью чаще всего связано с дефицитом йода в организме. При недостатке йода эндокринные клетки (тироциты) вырабатывают недостаточное количество гормонов, что приводит к увеличению кровотока и гиперплазии щитовидной железы. В результате разрастания фолликулов, которые в здоровом органе выполняют структурно-функциональную роль, происходит накопление коллоида — продукта синтеза тироцитов. Из-за этого отток коллоидных масс затрудняется, что может привести к образованию узла или кисты. Частота выявления гипоэхогенных образований в правой и левой доле щитовидной железы примерно одинакова.

Развитие кист также может быть связано с воспалением, травмами органа или врожденными патологиями. К заболеваниям, при которых в щитовидной железе появляются гипоэхогенные узлы, относятся:

- хронический аутоиммунный тиреоидит

- гипотиреоз

- хроническая интоксикация

- тиреотоксикоз

- синдром Пендреда.

Методы лечения

Терапия зависит от заболевания, на фоне которого в эндокринной ткани образовались патологические очаги. После всестороннего обследования, включая УЗИ, анализы крови, допплерографию, компьютерную томографию и, при необходимости, биопсию, врач-эндокринолог составляет индивидуальный план лечения. Если образование небольшое, не вызывает дискомфорта и не влияет на функцию щитовидной железы, применяется медикаментозная терапия (заместительная, супрессивная, симптоматическая).

Крупные кисты или узлы могут давить на ткани, вызывая декомпрессионный синдром, который затрудняет глотание, речь и, в тяжелых случаях, дыхание. Такие очаги требуют оперативного вмешательства. Возможно проведение пункции с отсасыванием содержимого или более радикальной операции — гемиструмэктомии, при которой узел или киста удаляются вместе с пораженной долей. После операции пациент находится под наблюдением эндокринолога и получает заместительную или симптоматическую терапию.