Онкологические заболевания остаются одними из самых опасных из-за недостаточного понимания их причин и высокой смертности, особенно при несвоевременном лечении. Эндокринные органы также подвержены раковым заболеваниям. Из множества патологий щитовидной железы рак составляет лишь 5%. При этом почти 75% случаев приходится на папиллярный рак щитовидной железы. Узнав диагноз, пациент не должен впадать в депрессию и считать лечение безнадежным. Эта форма рака имеет высокие шансы на излечение.

Причины папиллярной онкологии

Причины развития болезни до конца не установлены. Выявлено множество факторов, способствующих мутациям клеток, но точная причина остается неизвестной. Наиболее значимыми являются наследственные (генетические) аномалии, которые с высокой вероятностью могут привести к опухоли.

Папиллярная форма рака может развиваться в любом возрасте. Большинство заболевших — люди старше 50 лет, однако нередко этой формой страдают и дети. У них течение и прогноз заболевания хуже, чем у взрослых, что связано с особенностями детского метаболизма.

В клетках опухоли обнаружены мутации генов BRAF и RET/PTC. Первая встречается у 40-70% пациентов, вторая — у более чем 20%. В 10% случаев известные мутации не выявлены, и причина остается неизвестной.

Вторым фактором риска являются доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания, такие как зоб, аденома и профилирующая цистаденома.

К факторам, способствующим мутациям, относятся:

- Ионизирующее излучение, полученное во время радиотерапии по поводу онкологического заболевания другого органа;

- Неблагоприятная экологическая обстановка;

- Хронический дефицит йода;

- Гормональные нарушения;

- Пол пациента (женщины чаще болеют этой формой рака).

Гистология незрелых клеток

Существуют две формы клеток, способствующие росту новообразования. Обычно они присутствуют вместе, но их соотношение может варьироваться. Если преобладают фолликулярные клетки, производящие тиреогормоны, наблюдается их повышенная выработка. В этом случае, помимо симптомов рака, проявляются признаки гипертиреоза. При доминировании папиллярных клеток болезнь протекает без изменений в гормональном фоне, что затрудняет диагностику.

Эта форма злокачественного новообразования, развивающаяся у взрослых, характеризуется крайне медленным ростом. На срезе ткань выглядит как ветвящиеся стебли, прорастающие в здоровую щитовидную железу. В основе этих стеблей находится васкуляризованная соединительная ткань, окруженная цилиндрическим или кубическим эпителием. Во многих стеблях отсутствуют кровеносные сосуды, из-за чего раковые клетки, лишенные питания, подвергаются атрофии.

На месте отмерших клеток образуются очаги кальцификации или соединительнотканные рубцы. Для этой формы не характерно образование отдаленных метастазов. Оторвавшиеся незрелые фолликулярные клетки распространяются по организму с током лимфы и оседают в ближайших лимфатических узлах. Отдаленные метастазы в костях, легких и головном мозге возникают только на III и IV стадиях.

Стадийность папиллярного рака щитовидной железы

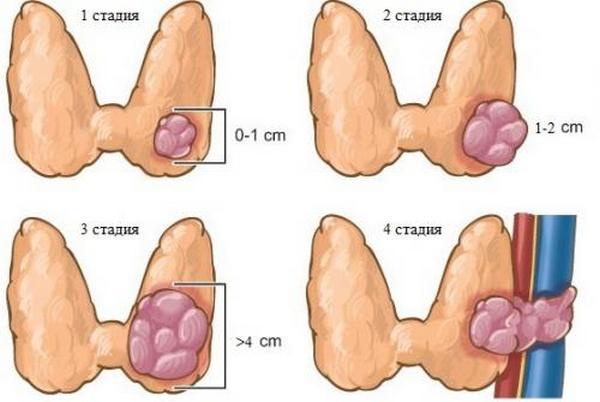

Для классификации используется классическая четырехстадийная система:

- I – локальная опухоль небольшого размера, не изменяющая контуры щитовидной железы. На УЗИ папиллярный рак щитовидной железы виден при размерах от 2 до 5 мм. Метастазов нет.

- IIа – незрелые клетки прорастают в железистые ткани, увеличивая и деформируя контуры железы, оставаясь внутри её капсулы. Метастазов нет.

- IIб – образуются метастазы в лимфатических узлах на стороне поражения.

- III – новообразование прорастает сквозь капсулу щитовидной железы и образует обширные метастазы в окружающих лимфатических узлах, сдавливая гортань и пищевод.

- IV – опухоль распространяется на соседние ткани, образуются гематогенные метастазы.

Симптомы заболевания

Долгое время заболевание может не проявляться. Даже если опухоль состоит в основном из фолликулярных клеток, продуцирующих гормоны, выявить её на ранней стадии можно только с помощью лабораторных или инструментальных исследований. Иногда пациент сам находит узел в области щитовидного хряща при прощупывании.

Рост мутировавших клеток чаще всего начинается в уже изменённой ткани — в доброкачественной опухоли или гипертрофированной ткани при зобе. Подозрение на злокачественное перерождение возникает при быстром увеличении ранее существовавшего доброкачественного образования.

Опухоль чаще локализуется в нижней части одной из долей. Реже она встречается на перемычке между долями. В начале развития узел плотный, гладкий и подвижный. По мере роста его поверхность становится бугристой и малоподвижной. На II стадии увеличиваются шейные лимфатические узлы, сначала на стороне поражения, затем с обеих сторон.

Увеличенная припухлость сдавливает трахею, что приводит к затруднению дыхания, одышке, сухому кашлю и изменению голоса (хриплость, осиплость). При сдавливании пищевода возникает боль при глотании.

На III стадии, в результате прорастания в мышцы, наблюдается деформация шеи и выбухание расширенных подкожных вен. Последняя стадия, когда появляются отдалённые метастазы, характеризуется общим истощением и трудно купируемыми болями.

Диагностика онкологических заболеваний

Эта форма не вызывает значительных изменений гормонального фона, поэтому определение уровня Т3 и Т4 в крови имеет низкую информативность. Чаще применяют тонкоигольную пункцию под контролем УЗИ с последующим гистологическим исследованием ткани. Также используются ЦДК для оценки характера кровотока в органе, радиоизотопное сканирование с I-131 и сцинтиграфия скелетных костей.

Лечение и прогноз

Лечение заболевания всегда комплексное, независимо от стадии диагностики. Сначала хирургическим путем удаляется узел с прилежащими тканями железы. Проводится тиреоидэктомия (полная или частичная) с одновременной лимфаденэктомией (одно- или двусторонней).

После операции для лечения папиллярного рака щитовидной железы используют изотоп йода-131, который накапливается в измененных клетках и метастазах. Радиолечение замедляет развитие метастазов в органах, недоступных для операции, и в некоторых случаях позволяет достичь стойкой ремиссии.

Прогноз при папиллярном раке щитовидной железы довольно благоприятный: 97% больных выживают в течение 5 лет после постановки диагноза, 88% — в течение 10 лет, и 75% — 15 лет и более. Наихудший прогноз наблюдается при рецидивах и образовании отдаленных метастазов в костях, легких или головном мозге.