Эпидуральная гематома — это скопление крови между костями черепа и твердой мозговой оболочкой, возникающее в результате травмы. Обычно она проявляется нарушением сознания с периодом ясности, признаками внутричерепной гипертензии и компрессии головного мозга, а также очаговыми симптомами, соответствующими расположению гематомы. Диагностика основывается на клинических данных и включает краниографию, Эхо-ЭГ, церебральную ангиографию, КТ и МРТ. Лечение в основном хирургическое: трепанация черепа, удаление гематомы и устранение источника кровотечения.

Общие сведения

Эпидуральная гематома образуется при скоплении крови над твердой церебральной оболочкой, что приводит к её отслоению от внутренней поверхности черепа. У детей до 2 лет и людей старше 60 лет твердая оболочка плотно связана с костями черепа, поэтому в этих возрастных группах эпидуральные гематомы встречаются редко. В среднем они составляют около 1-1,5% всех черепно-мозговых травм, но при тяжелых ЧМТ наблюдаются у 9% пострадавших. В таких случаях гематома может сочетаться с ушибом головного мозга и субдуральной гематомой.

Чаще всего эпидуральная гематома встречается у молодых людей в возрасте 16-25 лет, среди которых 75% составляют мужчины. У детей и пожилых мужчин эпидуральное кровоизлияние наблюдается в 2 раза чаще, чем у женщин. Пациенты с посттравматическими гематомами получают лечение от специалистов в области травматологии и неврологии.

Причины

Эпидуральная гематома возникает в результате травмы. Существует два основных механизма травмы. В первом случае удар по малоподвижной голове наносит предмет небольшой площади (молоток, палка, камень, бутылка и т. д.). Во втором случае голова ударяется о неподвижный предмет (например, при падении с велосипеда или ударе об угол полки). Чаще всего травмирующий фактор воздействует на височную или нижнетеменную области черепа.

Кровотечение может быть вызвано повреждением средней менингеальной артерии и ее ветвей, менингеальных вен, венозных синусов и диплоических вен — венозных каналов, расположенных в костях черепа. Повреждение сосудов часто связано с вдавленным переломом черепа.

Патогенез

До сих пор нет единого мнения о механизме формирования гематомы при эпидуральном кровотечении. Некоторые авторы считают, что сначала происходит отслойка твердой церебральной оболочки из-за травмы, а затем в образовавшейся полости скапливается кровь. Другие специалисты полагают, что отслойка оболочки происходит по мере накопления крови.

Эпидуральная гематома обычно не превышает 8 см в диаметре, а ее объем составляет от 80 до 120 мл, хотя может варьироваться от 30 до 250 мл. Характерной особенностью гематомы эпидуральной локализации является уменьшение ее толщины от центра к периферии. Из-за ограниченного объема черепа скопление крови над твердой оболочкой приводит к внутричерепной

Симптомы эпидуральной гематомы

Классическая клиническая картина эпидурального кровоизлияния включает выраженный светлый промежуток. Характерна кратковременная утрата сознания с последующим восстановлением или легкой оглушенностью. Пострадавший испытывает головокружение, слабость и умеренную головную боль. Наблюдаются ретро- и конградная амнезия, незначительная анизорефлексия, асимметрия носогубных складок, легкие менингеальные знаки и спонтанный нистагм. Состояние изначально оценивается как легкая или средней тяжести черепно-мозговая травма (ЧМТ). Длительность светлого промежутка варьирует от 30-40 минут до нескольких часов.

После светлого периода состояние пострадавшего резко ухудшается. Увеличивается головная боль, появляются тошнота и рвота, психомоторное возбуждение сменяется прогрессирующим расстройством сознания — от оглушенности до сопора и комы. Иногда сознание угасает быстро, переходя сразу в кому. Отмечаются брадикардия и артериальная гипертензия. В неврологическом статусе наблюдается нарастающий брахиоцефальный парез (парез лицевого нерва и мышечная слабость в верхней конечности) с противоположной стороны гематомы. На стороне гематомы расширяется зрачок, затем отсутствует реакция на свет. В некоторых случаях очаговая симптоматика (парез, анизокория) может предшествовать симптомам сдавления головного мозга.

Эпидуральная гематома иногда протекает со стертым светлым периодом. В таких случаях изначально наблюдается глубокое нарушение сознания (кома), и ЧМТ расценивается как тяжелая. Спустя несколько часов кома может смениться сопором, и возможен ограниченный словесный контакт с пациентом. Пострадавший испытывает интенсивную головную боль и обычно имеет легкий или умеренный гемипарез. Такой неявный светлый период может длиться от нескольких минут до суток.

Затем состояние ухудшается: нарастает возбуждение, переходящее в кому, и парез может усугубиться до полной плегии контралатеральных конечностей. Возможны тонические сокращения мышц паретичных конечностей, тяжелые вестибулярные и глазодвигательные расстройства, а также другие проявления поражения ствола мозга. Нарушаются витальные функции.

Редко встречается эпидуральная гематома без светлого периода, обычно при тяжелой ЧМТ с множественными повреждениями головного мозга. Коматозное состояние развивается сразу после травмы и сохраняется.

Подострая эпидуральная гематома характеризуется длительным светлым периодом (до 10-12 суток). В этот период сознание пострадавшего преимущественно ясное, отмечается склонность к брадикардии и отдельные легкие очаговые симптомы. Затем происходит постепенное, иногда волнообразное ухудшение сознания до глубокого оглушения, предшествующего сильной головной боли и возбуждению. При офтальмоскопии могут выявляться застойные диски зрительного нерва, указывающие на церебральную компрессию.

Очаговые проявления эпидуральной гематомы зависят от ее расположения. При кровоизлиянии в парасагиттальной области доминируют пирамидные расстройства с наибольшей выраженностью пареза в стопе. Эпидуральная гематома лобной доли сопровождается психическими нарушениями с лобной окраской при малой выраженности прочей очаговой симптоматики. Эпидуральная гематома затылочной области проявляется выпадением одноименных полей зрения — гомонимной гемианопсией.

Диагностика

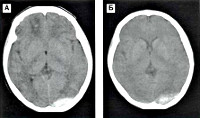

Единственным достоверным методом для выявления эпидуральной гематомы, а также для уточнения её локализации и размера, является компьютерная томография. На КТ головного мозга эпидуральная гематома представляется в виде двояковыпуклой линзы.

Лечение эпидуральной гематомы

Консервативное лечение с динамическим контролем объема гематомы возможно, если эпидуральная гематома не превышает 30-50 мл, не вызывает выраженной симптоматики и не сопровождается признаками компрессии мозга.

Чаще всего требуется хирургическое вмешательство. В области предполагаемой локализации гематомы делают фрезевое отверстие в черепе. При быстром нарастании церебральной компрессии через отверстие аспирируют часть гематомы, затем выполняют полноценную трепанацию черепа для полного удаления эпидуральной гематомы и перевязки поврежденного сосуда. При венозном кровотечении сосуды коагулируют и тампонируют гемостатической губкой. Если повреждены синусы, проводят их пластику и тампонаду. При кровотечении из диплоических вен используют хирургический воск.

Операция выполняется на фоне противоотечной, гемостатической и симптоматической терапии. В восстановительном периоде назначают рассасывающие и нейрометаболические препараты. Для быстрого восстановления силы в паретичных конечностях проводят массаж и лечебную физкультуру.

Прогноз

Около четверти эпидуральных кровоизлияний заканчиваются летальным исходом. Прогноз зависит от объема гематомы, возраста пациента и сроков хирургического вмешательства. Операция на этапе умеренной декомпенсации сопровождается минимальной смертностью и хорошим восстановлением неврологических функций. Благоприятный исход наблюдается также при консервативном лечении подострых гематом малого размера, проведенном по строгим показаниям. Напротив, гематомы, оперированные на этапе декомпенсации, имеют тревожный прогноз: смертность достигает 40%, а у выживших часто наблюдается значительный неврологический дефицит.

Эпидуральная гематома головного мозга

Эпидуральная гематома — это скопление крови между внутренней поверхностью черепа и твердой оболочкой мозга. Она вызывает общее и местное сдавление головного мозга и возникает в результате травмы. Эпидуральная гематома встречается в до 1% случаев всех черепно-мозговых травм.

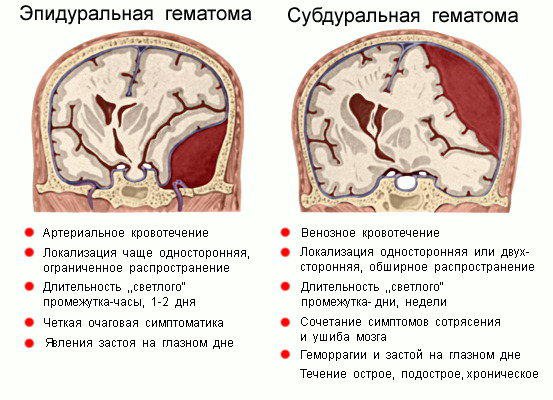

Эпидуральная и субдуральная гематома.

Описание

Средний объем эпидуральной гематомы составляет 120 миллилитров, минимальный — 30, максимальный — 250. Диаметр гематомы варьирует от 7 до 8 сантиметров. Обычно она локализуется в одной-двух долях мозга, чаще всего в височной области и смежных участках. Гематомы имеют утолщенную центральную часть, сужающуюся к периферии.

Компрессия твердой мозговой оболочки и вещества мозга происходит из-за несжимаемости гематомы, которая давит на оболочку, образуя вмятину. Основной причиной появления гематомы является повреждение средней оболочечной артерии и ее ветвей, реже — вен и синусов. В редких случаях источником кровотечения может быть диплое.

У детей до двух лет твердая мозговая оболочка более плотно сращена с внутренней поверхностью черепа, поэтому эпидуральные гематомы у них встречаются значительно реже.

Симптомы

Острая эпидуральная гематома имеет три основных варианта течения:

-

Классическая клиническая картина. При черепно-мозговой травме пациент на короткое время теряет сознание, затем восстанавливается полностью или частично (до умеренного оглушения). Он жалуется на головокружение, слабость и головную боль. Возможна потеря памяти о событиях, предшествовавших травме. Обнаруживаются незначительные очаговые симптомы и менингиальные знаки.

Через несколько десятков минут или часов состояние резко ухудшается. Развивается психомоторное возбуждение, усиливается головная боль, возникает рвота. Возможна повторная потеря сознания вплоть до комы. Появляются стволовые симптомы: повышенное артериальное давление, замедленный пульс и нарушения дыхания. При достижении комы возникают тяжелые расстройства витальных функций.

-

Вариант с незначительным «светлым» промежутком. Этот вариант встречается реже. Сохраняются те же фазы: утрата сознания, восстановление и повторная утрата. Травма обычно тяжелая, первичная потеря сознания может быть глубокой.

Очаговая симптоматика выражена грубо, витальные нарушения также тяжелые. Затем наступает «светлый» промежуток, когда возможно минимальное взаимодействие с пациентом. Вторичная потеря сознания сопровождается нарастанием психомоторного возбуждения, стволового синдрома и горметонии.

-

Вариант без «светлого» промежутка. В этом случае больные находятся в сопоре или коме с момента травмы до операции или летального исхода.

Подострые эпидуральные гематомы отличаются от острых длительностью «светлого» промежутка, который может составлять от одной до двух недель. Очаговые симптомы менее выражены, витальные функции слабо изменены. Вторичной потере сознания предшествует усиление общемозговых и очаговых симптомов. Хронические эпидуральные гематомы встречаются крайне редко.

Лечение

Диагноз «эпидуральная гематома» требует неотложного оперативного вмешательства. Проводится трепанация черепа, удаление жидкой крови и сгустков с помощью аспиратора. Затем ищется источник кровотечения, выполняется тщательный гемостаз. После этого костный лоскут возвращается на место, и рана ушивается.

Консервативные методы лечения включают наблюдение за пациентом в послеоперационный период и поддержание его витальных функций. Операцию можно отложить при небольшом объеме гематомы и отсутствии признаков декомпрессии и дислокации головного мозга.

Последствия

Эпидуральная гематома имеет более благоприятные последствия по сравнению с субдуральной. Летальность минимальна, особенно в послеоперационный период. После удаления скопившейся крови и остановки кровотечения наблюдаются хорошие результаты и практически полное восстановление.

Острые формы гематомы имеют худшие исходы по сравнению с подострыми и хроническими, что связано с дислокацией структур головного мозга.

С 1959 года мы оказываем помощь пациентам с нейрохирургической патологией головного и спинного мозга, а также с осложненными повреждениями и заболеваниями черепа, позвоночника и периферической нервной системы.

Эпидуральная гематома — что это?

Эпидуральная гематома возникает в результате черепно-мозговой травмы и представляет собой скопление крови между твердой мозговой оболочкой и костями черепа. Пациенты с эпидуральными гематомами жалуются на нарастающую головную боль, которая часто сопровождается многократной рвотой.

Признаки

Характерным признаком эпидурального кровоизлияния является «светлый промежуток», который проявляется кратковременной потерей сознания с последующим восстановлением.

Симптомы

- головная боль,

- головокружение,

- общая слабость,

- нарушения памяти,

после светлого промежутка, который длится от 30 минут до нескольких часов.

Последствия

Состояние пациента:

- резко ухудшается,

- усиливается головная боль,

- появляется тошнота,

- рвота.

Ясное сознание сменяется расстройством сознания вплоть до комы. Отмечаются:

- урежение пульса,

- повышение артериального давления,

- расширение зрачка на стороне гематомы,

- слабость в конечностях на противоположной стороне.

При достижении комы возникают тяжелые нарушения жизненно важных функций.

Эпидуральные гематомы требуют качественной диагностики и лечения в нейрохирургическом отделении областной больницы Херсона.

Эпидуральная гематома может протекать со стертым светлым периодом. В таких случаях сначала наблюдается глубокое нарушение сознания до комы, которое через несколько часов сменяется сопором.

Возможен ограниченный словесный контакт с пациентом. Этот неярко выраженный светлый период может длиться от нескольких минут до суток.

Затем состояние ухудшается, нарастает возбуждение, переходя в кому с нарушением жизненно важных функций.

Реже встречается эпидуральная гематома без светлого периода, что обычно происходит при тяжелой черепно-мозговой травме с множественными повреждениями головного мозга. Коматозное состояние развивается сразу после травмы и остается стабильным.

Лечение и прогноз

Консервативное лечение с постоянным контролем объема гематомы возможно, если эпидуральная гематома не вызывает симптомов и не приводит к компрессии мозга. В противном случае требуется хирургическое вмешательство: трепанация черепа, удаление гематомы и остановка кровотечения.

После удаления гематомы костный лоскут может быть:

- установлен на место дефекта,

- подшит в подкожно-жировую клетчатку передней брюшной стенки. После стабилизации состояния выполняется пластика дефекта сохраненным костным лоскутом.

Смертность при этой патологии достигает 40%, а у выживших пациентов часто наблюдается значительный неврологический дефицит.

В послеоперационном периоде пациенты проходят комплексную реабилитационную терапию.

Виды реабилитации:

- Лечебная физкультура

- Массаж

- Электростимуляция мышц конечностей

Вопрос-ответ

Что такое эпидуральная гематома?

Эпидуральная гематома — это скопление крови между твердой мозговой оболочкой и костями черепа, возникающее в результате черепно-мозговой травмы.

Как лечить эпидуральную гематому?

Лечение может быть консервативным, с постоянным контролем объема гематомы, если нет признаков компрессии мозга. В случае необходимости проводится хирургическое вмешательство: трепанация черепа, удаление гематомы и устранение источника кровотечения.

Какие симптомы эпидуральной гематомы?

Симптомы включают головную боль, головокружение, общую слабость и нарушения памяти.

Как диагностировать эпидуральные гематомы?

Диагностика осуществляется с помощью компьютерной томографии.

Статья проверена врачом-нейрохирургом высшей категории Алексеем Леонтьевым. Она носит общий информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Для рекомендаций по диагностике и лечению необходима консультация врача.

Если у вас есть симптомы, указанные в статье, рекомендуем записаться на консультацию к специалисту.

Литература:

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Moustafine R. I. и др. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- Красивая медицина.

- Neurosys.

- Neuro.ks.ua.

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».