Внутримозговая гематома — это скопление крови в веществе головного мозга, которое сжимает и повреждает близлежащую мозговую ткань. Она проявляется общемозговыми и очаговыми симптомами, зависящими от ее расположения и объема. Для диагностики наиболее эффективно сочетание КТ и МРТ головного мозга, а также ангиографическое исследование сосудов. Небольшую гематому можно лечить консервативно, в то время как большую необходимо удалять хирургически или аспирировать.

Общие сведения

Внутримозговая (интрапаренхиматозная) гематома — это тип внутричерепной гематомы, при котором кровь скапливается в паренхиме мозга. Чаще всего она возникает в результате травмы. Внутримозговые кровоизлияния составляют около 30% всех внутричерепных гематом и чаще встречаются у мужчин. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте от 35 до 50 лет. Эти гематомы представляют серьезную опасность из-за тяжести церебральных нарушений и высокого уровня летальности.

Причины

Внутричерепные гематомы могут быть посттравматическими и нетравматическими. Внутримозговая гематома образуется в результате:

- Черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Чаще всего кровь изливается из-за разрыва церебрального сосуда при травме или посттравматического диапедезного кровотечения в контузионном очаге.

- Патологии церебральных сосудов. Основная причина — разрыв аневризмы головного мозга или артерио-венозной мальформации.

- Аррозивного кровотечения. Деструкция сосудистой стенки может происходить при внутримозговой опухоли, из-за повышения внутрисосудистого давления при артериальной гипертензии или нарушения эластичности сосудистой стенки при атеросклерозе, системных васкулитах, диабетической макроангиопатии и других состояниях.

- Изменения свойств крови. Внутримозговая гематома может возникать из-за изменения реологических свойств крови при гемофилии, лейкемии, заболеваниях печени (хроническом гепатите, циррозе) или при лечении антикоагулянтами.

Патогенез

Внутримозговая гематома может состоять как из жидкой, так и из свернувшейся крови. В некоторых случаях она содержит мозговой детрит, который значительно меньше по объему, чем кровь. Объем крови в гематоме варьируется от 1 до 100 мл. Увеличение размеров гематомы обычно происходит в течение 2-3 часов после начала кровотечения, а при нарушении свертывания крови — дольше.

Гематома сдавливает окружающие мозговые ткани, что приводит к их повреждению и некрозу. Она также вызывает повышение внутричерепного давления и может привести к отеку головного мозга. Значительные размеры гематомы могут смещать структуры головного мозга и вызывать дислокационный синдром. Кровотечение вызывает рефлекторный спазм сосудов головного мозга и ишемию, особенно в близлежащих областях.

Ишемия является дополнительным повреждающим фактором, способствующим распространению патологических изменений за пределы гематомы. Примерно в 14% случаев внутримозговая гематома прорывается в желудочки головного мозга, вызывая кровоизлияние. По данным, в 23% случаев она сочетается с образованием субдуральной, эпидуральной или эпи-субдуральной гематомы в оболочках головного мозга.

Классификация

Клиническая неврология использует несколько классификаций внутримозговых гематом, отражающих их характеристики: расположение, размеры и этиология. В зависимости от локализации выделяют центральные, субкортикальные, кортико-субкортикальные гематомы, а также гематомы мозжечка. Гематомы могут быть лобарными, медиальными, латеральными и смешанными.

По размеру внутримозговая гематома классифицируется на:

- малая (до 20 мл, диаметр по КТ не более 3 см)

- средняя (20-50 мл, КТ-диаметр 3-4,5 см)

- большая (>50 мл, КТ-диаметр >4,5 см).

По причине возникновения гематомы могут быть посттравматическими, гипертензионными, аневризматическими, опухолевыми и другими. Для посттравматических гематом используется классификация по времени их возникновения: первичная образуется сразу после черепно-мозговой травмы, отсроченная — через сутки и более.

Симптомы внутримозговой гематомы

Общемозговые симптомы

Интрапаренхиматозная гематома обычно сопровождается выраженной общемозговой симптоматикой. У пациентов наблюдаются головокружение, сильная головная боль, тошнота и рвота. Более половины случаев внутримозговой гематомы проявляется нарушением сознания — от сопора до комы. Иногда угнетению сознания предшествует период психомоторного возбуждения. Образование внутримозговой гематомы может происходить с коротким светлым промежутком в состоянии пациента, с более длительным промежутком или без него.

Очаговые симптомы

Очаговая симптоматика внутримозговой гематомы зависит от её объема и локализации. Например, небольшие гематомы в области внутренней капсулы могут вызывать более выраженный неврологический дефицит, чем большие гематомы в менее функционально значимых участках мозга. Внутримозговая гематома часто сопровождается гемипарезом, афазией, нарушениями чувствительности, асимметрией сухожильных рефлексов конечностей и судорожными эпилептическими приступами. Также могут наблюдаться анизокория, гемианопсия и лобные симптомы, такие как расстройства критики, памяти и поведения.

Дислокационный синдром

Обширная внутримозговая гематома быстро вызывает дислокационный синдром из-за смещения мозговых структур. Увеличение объема содержимого черепной коробки приводит к смещению мозга вниз и вклинению миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Это сдавливает продолговатый мозг, что проявляется стволовой симптоматикой: нистагмом, нарушением глотания (дисфагией), расстройством дыхательного ритма, диплопией, тугоухостью, вестибулярной атаксией, гипо- или аносмией, косоглазием, опущением верхнего века, брадикардией, гипертермией и повышением артериального давления.

Кровоизлияние в желудочки

Внутримозговая гематома с прорывом крови в желудочки проявляется гипертермией, быстро прогрессирующим угнетением сознания до комы, менингеальными симптомами и горметоническими судорогами. При этом наблюдается приступообразное повышение тонуса мышц конечностей: руки согнуты и приведены к туловищу, а ноги максимально разогнуты.

Внутримозговая гематома отсроченного характера клинически проявляется отсутствием улучшения состояния пациента или резким ухудшением спустя сутки и более после травмы.

Диагностика

Современные методы нейровизуализации позволяют диагностировать внутримозговую гематому и выявить ее причины. Ведущими диагностическими методами являются:

-

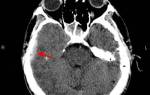

КТ головного мозга. На томограммах внутримозговая гематома выглядит как очаг гомогенной плотности округлой или овальной формы. Если гематома возникла из-за ушиба головного мозга, она обычно имеет неровные контуры. Со временем плотность гематомы уменьшается до изоплотного состояния, соответствующего плотности мозговой ткани. Для малых гематом этот процесс занимает 2-3 недели, для средних — до 5 недель.

-

МРТ головного мозга. При снижении плотности гематома лучше визуализируется с помощью МРТ. Однако на ранних стадиях МРТ может привести к ошибочному диагнозу, принимая гематому за опухоль с кровоизлиянием. Поэтому многие неврологи и нейрохирурги предпочитают использовать оба метода нейровизуализации (КТ и МРТ) для более точной диагностики.

-

Церебральная ангиография. Для выявления сосудистых нарушений, связанных с рефлекторным ангиоспазмом, а также для диагностики аневризм и артерио-венозных мальформаций используется ангиография головного мозга или магнитно-резонансная ангиография (МРА). Однако ангиография не может самостоятельно диагностировать внутримозговую гематому, так как не позволяет точно отличить участок ушиба головного мозга от гематомы.

Дифференцировать внутримозговую гематому необходимо от опухоли полушарий мозга, очага ушиба, ишемического инсульта, кисты и абсцесса головного мозга.

Лечение внутримозговой гематомы

Консервативная терапия

Внутримозговая гематома может лечиться консервативно или оперативно. Выбор метода определяет нейрохирург. Консервативная терапия возможна при диаметре гематомы до 3 см, удовлетворительном состоянии сознания пациента и отсутствии признаков дислокационного синдрома и сжатия продолговатого мозга. В рамках консервативного лечения вводят гемостатики и препараты, уменьшающие проницаемость сосудов. Также необходима профилактика тромбоэмболии и коррекция артериального давления. Для снижения внутричерепного давления применяют диуретики под контролем электролитного состава крови.

Нейрохирургическое лечение

Большой диаметр внутримозговой гематомы, выраженная очаговая симптоматика и нарушение сознания требуют хирургического лечения. Признаки сдавления ствола мозга и/или дислокационного синдрома служат основанием для неотложного вмешательства:

- Транскраниальное удаление — операция выбора при гематомах различной локализации и размера.

- Эндоскопическая эвакуация — менее травматичный метод, применяемый при наличии технической возможности.

- Стереотаксическая аспирация — используется для гематом малого размера с выраженным неврологическим дефицитом.

При множественных гематомах обычно удаляется только наибольшая. Если внутримозговая гематома сочетается с гематомой оболочек того же полушария, удаление проводится одновременно с субдуральной гематомой. В случае, если гематома малого или среднего размера находится на противоположной стороне от гематомы оболочек, она может не удаляться.

Прогноз и профилактика

К основным факторам, влияющим на прогноз, относятся: размер и расположение гематомы, возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний (ожирение, гипертония, сахарный диабет и др.), степень и продолжительность нарушения сознания, сочетание внутримозговой гематомы с гематомами оболочек, а также своевременность и адекватность медицинской помощи. Прогноз наиболее неблагоприятен для гематом, прорывающихся в желудочки головного мозга. Основные причины летального исхода — отек и дислокация головного мозга. Около 10-15% пациентов с геморрагическим инсультом погибают от рецидива кровоизлияния, а примерно 70% страдают от стойкого инвалидизирующего неврологического дефицита. Профилактика включает предотвращение травм головы и своевременное лечение цереброваскулярных заболеваний.

Внутримозговые гематомы: виды, симптомы, лечение и операции

Внутримозговая гематома (ВМГ) — это скопление крови в ограниченном участке мозга, возникающее из-за повреждения церебрального сосуда. Причинами могут быть слабые или травмированные артерии и вены, которые, разрываясь, выпускают кровь в внутричерепное пространство. Полость ВМГ может содержать жидкую или свернувшуюся кровь, а также кровянистую субстанцию с примесью размозженных тканей мозга.

Церебральные гематомы бывают единичными и множественными, односторонними и двусторонними, острыми, подострыми и хроническими. Хроническая форма развивается через 21 день после геморрагии. Основными триггерами являются артериальная гипертония и атеросклероз (70-80% случаев), а также аневризмы, сосудистые мальформации и механические повреждения при черепно-мозговых травмах.

Внутримозговые гематомы представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни пациента. Ткани мозга в месте локализации гематомы подвергаются сдавливанию, дислокации, отеку и некрозу. Без адекватного лечения это может привести к тяжелым морфологическим и функциональным поражениям мозга, часто необратимым. Риски инвалидности и смертности при ВМГ высоки: до 70% выживших пациентов становятся инвалидами, а вероятность летального исхода составляет 25-50%.

Классификация внутримозговых гематом

Внутримозговые гематомы (ВМГ) в нейрохирургии и неврологии классифицируют по расположению и объему. По расположению выделяют следующие виды ВМГ:

- Медиальные (10%) — находятся внутри от внутренней капсулы, в зоне таламуса и гипоталамуса, могут распространяться в средний мозг и желудочки.

- Латеральные (50-55%) — расположены снаружи от внутренней капсулы, преимущественно в области скорлупы, часто распространяются на семиовальные центры и островковую долю.

- Лобарные (15%) — находятся под корой больших полушарий в субкортикальном белом веществе, обычно в пределах одной доли (затылочной, височной, лобной или теменной).

- Мозжечковые (10%) — располагаются в правой или левой гемисфере мозжечка или в червеобразной структуре. При поражении червя может произойти прорыв гематомы с попаданием содержимого в 4-й желудочек, что приводит к окклюзионной гидроцефалии.

- Внутристволовые (6-9%) — образуются в стволе головного мозга, чаще всего поражают структуры варолиева моста по типу геморрагического пропитывания.

- Смешанные — охватывают несколько анатомических структур (например, подкорковое белое вещество, базальные узлы и таламус) или сочетаются с субдуральными гематомами.

Размер гематомы является важным диагностическим показателем, определяющим лечебный алгоритм. По объему выделяют:

- Малые — менее 40 см³;

- Средние — 40-60 см³;

- Большие — 60-80 см³;

- Гигантские — более 80 см³.

Вторичные осложнения, такие как компрессия, деформация, отек и смещение мозга, могут возникать как при крупных, так и при средних гематомах. В некоторых случаях, особенно при ушибе мозга, для создания масс-эффекта достаточно геморрагического компонента объемом 30 см³.

Клинические признаки при ВМГ

Клиническая картина внутримозговых гематом начинается с внезапного приступа, характерного для кровоизлияния в мозг. Обычно ему предшествует высокое артериальное давление или травма головы. В остром периоде наблюдаются следующие симптомы:

- резкая, интенсивная головная боль;

- головокружение, потеря сознания;

- тошнота, рвота;

- тяжелое хриплое дыхание;

- нарушение частоты сердечных сокращений;

- гемипарез на стороне, противоположной гематоме, с возможным развитием гемиплегии (чаще в ноге, руке или лицевой мускулатуре);

- коматозное состояние.

Выраженность симптомов зависит от размера и локализации гематомы. С течением времени наблюдается прогрессирование неврологического дефицита, включая двигательные, чувствительные, речевые и мыслительные расстройства. У пациентов с внутримозговыми гематомами часто возникают судороги по эпилептическому типу, ригидность мышц затылка и шеи, нарушения координации и различные степени оглушения сознания. Также могут наблюдаться зрительные расстройства (мидриаз, выпадение полей зрения, односторонняя гемианопсия, птоз), брадикардия, проблемы с памятью и психические отклонения.

Для точного обоснования симптомов необходимо провести качественную инструментальную диагностику мозга с использованием методов церебральной визуализации. Без полноценного обследования невозможно установить окончательный диагноз, определить его тяжесть и локализацию, выбрать метод лечения и оценить прогноз.

Диагностика гематомы в структурах мозга

В диагностике нейровизуализация играет важную роль. Первоначально для исследования головного мозга назначают компьютерную томографию (КТ). Этот доступный метод позволяет быстро определить наличие крови в веществе головного мозга, а также расположение и объем сгустка. Информативность КТ максимальна через 2-3 недели после появления гематомы (максимум 5 недель). В этот период участок внутримозговой гематомы (ВМГ) имеет повышенную плотность, что облегчает диагностику, и можно ограничиться одной КТ.

С течением времени (в среднем через 14-21 день) плотность геморрагической массы уменьшается, и она становится изоплотной, то есть приближается к плотности нормальных мозговых тканей. В этот период и позже качественные данные о внутримозговой гематоме и состоянии мозга может предоставить магнитно-резонансная томография (МРТ).

Также часто рекомендуется провести ангиографию головного мозга. Хотя эта методика не предназначена для верификации ВМГ, она позволяет оценить интенсивность и распространение ангиоспазма, а также исключить или подтвердить наличие сосудистой мальформации или артериальной аневризмы, связанных с развитием ВМГ.

Методы лечения внутримозговой гематомы

Для лечения мозговых гематом применяются консервативная терапия и нейрохирургическая операция. Консервативное лечение рекомендуется в следующих случаях:

- размеры гематомы незначительные (≤ 40 куб. см.) и отсутствуют выраженные симптомы, клинические признаки вклинения и дислокации;

- пациент старше 75 лет;

- хирургия нецелесообразна из-за высокого риска неблагоприятного исхода (например, масштабная геморрагия в доминантном полушарии или обширное неврологическое поражение);

- тяжелые нарушения свертываемости крови, сепсис;

- декомпенсированный сахарный диабет, неуправляемая гипертензия.

Консервативное лечение проводят опытные врачи-неврологи и нейрореаниматологи. Лечебный план разрабатывается индивидуально и может включать противоишемическую и гипотензивную терапию, осмодиуретики для уменьшения отека мозга, а также гемостатики и нейропротекторы.

Хирургические способы для удаления ВМГ

Оперативное вмешательство необходимо в большинстве случаев. Его основная цель — спасение жизни и восстановление неврологического статуса. Операция показана при следующих состояниях:

- гематомы любых размеров с выраженным масс-эффектом, водянкой мозга, дислокацией серединных структур более чем на 5 мм;

- лобарные и латеральные ВМГ объемом от 50 см³;

- медиальные образования объемом от 20 см³;

- гематомы мозжечка объемом ≥ 15 см³;

- прогрессирующее ухудшение состояния пациента (исключая кому 2-3 ст.);

- молодой возраст пациента;

- выраженная внутричерепная гипертензия при невозможности консервативной коррекции ВЧД.

Для хирургического лечения выбирают транскраниальную операцию с прямой ревизией под микроскопом (стандартная методика), стереотаксическую аспирацию или эндоскопическое удаление гематомы.

-

Транскраниальное удаление. Операция включает краниотомию (чаще расширенную) в области очага. Затем выполняется энцефалотомия рядом с ВМГ. Удаление патологического образования производится методом аспирации с промывкой полости физиологическим раствором. Сгущенные элементы извлекаются специальным пинцетом. Гемостаз достигается биполярной коагуляцией сосудов и использованием антигеморрагических средств. Устанавливается дренаж. Хирургический сеанс длится около 3 часов под общей анестезией. Прямая краниотомия чаще применяется при лобарных и мозжечковых ВМГ.

-

Стереотаксическая процедура. Стереотаксическая аспирация — малоинвазивная методика. Однако после нее чаще возникают рецидивы гематом, чем после краниотомии, из-за невозможности тщательного гемостаза. Основной вид анестезии — нейролептанальгезия. Вмешательство проводят при гематомах медиального и смешанного типа. Голову пациента фиксируют в стереотаксической раме. После создания небольшого отверстия в черепе в полость гематомы вводят тонкую канюлю (диаметр около 5 мм). Через нее эвакуируют патологическое содержимое с помощью электроаспираторов. Интраоперационный контроль осуществляется с помощью навигационных систем и рентгенологического оборудования. Длительность сеанса — 1-3 часа.

-

Эндоскопическая операция. Это минимально инвазивная методика, предполагающая удаление крови из тканей мозга под контролем эндоскопа. Обычно используется интубационный наркоз. Доступ осуществляется с помощью трефина для создания небольшого трепанационного отверстия. В отверстие помещается жесткая эндоскопическая трубка с видеосистемой, передающей изображение на экран. Эндоскоп осторожно подводят к области гематомы, затем отсасывают ее и промывают полость. Гемостаз выполняется эндоскопическим способом с использованием монополярной коагуляции и лазерного облучения. Процедура длится 45-90 минут.

Стоимость прямой краниотомии в российских клиниках составляет от 60 тыс. рублей, стереотаксической операции — 40-60 тыс. рублей, эндоскопического удаления гематомы — от 50 до 62 тыс. рублей.

После операции назначается курс реабилитации, направленный на профилактику возможных осложнений (инфекций, тромбоза, пневмонии и т. д.). В большинстве случаев после нейрохирургии рекомендуется профилактическая терапия для предотвращения эпиприступов.

В среднем на восстановление взрослого пациента после удаления внутричерепной гематомы уходит около 6 месяцев. Функции могут восстановиться полностью, но гарантии нет, так как это зависит от исходного состояния пациента, возраста и характера гематомы. У детей реабилитация проходит быстрее и чаще заканчивается полным восстановлением.

Где лечат лучше всего

Внутримозговые гематомы представляют собой серьезную проблему, связанную с высоким риском смертности и полной нетрудоспособности. Пациенты с таким диагнозом должны получать лечение в медицинских учреждениях мирового уровня. В Чехии работают одни из лучших нейрохирургов Европы.

Центральный военный госпиталь в Праге.

Чешские клиники используют передовые методы диагностики и современные технологии для безопасного лечения поражений центральной нервной системы. Также в стране предлагается качественная реабилитация пациентов после операций на головном мозге.

Чешская нейрохирургия отличается высоким качеством услуг и доступными ценами. Лечение внутримозговых гематом в Чехии стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Израиле и Германии.

Литература:

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/intracerebral-hematoma.

- https://msk-artusmed.ru/mozg/vnutrimozgovye-gematomy/.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71. DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.