Сотрясение мозга — это нарушение нормального функционирования головного мозга, возникающее после механической травмы черепа без сосудистых патологий. Это состояние наблюдается у 60-70% людей, получивших травму головы.

Сотрясение мозга относится к легким формам черепно-мозговой травмы (ЧМТ), которая включает повреждение черепных костей и/или мягких тканей. Это наиболее распространенный тип ЧМТ в медицинской практике. Состояние характеризуется развитием общемозговой и/или нестойкой очаговой неврологической симптоматики, которая обычно быстро проходит.

Краткосрочные осложнения сотрясения мозга

У некоторых пациентов, перенесших сотрясение мозга, могут возникнуть постстрессовые расстройства:

- настойчивые головные боли, продолжающиеся 7-14 дней, которые уменьшаются при приеме анальгетиков или других обезболивающих;

- головокружение, затрудненная концентрация внимания, сложности с выполнением обычных действий (чтение, письмо и т. п.);

- периодическая рвота без видимых причин, чувство тошноты.

Чаще всего побочные симптомы сотрясения мозга исчезают самостоятельно. Если они сохраняются несколько месяцев, необходимо обратиться к врачу для консультации с невропатологом или пройти томографию мозга (МРТ или КТ) для уточнения диагноза.

Осложнения при сотрясении мозга

Сотрясение мозга может привести к различным осложнениям. Многократные сотрясения вызывают состояние, известное как dementia pugilistica или энцефалопатия боксеров. Это форма посттравматического паркинсонизма, характерная для профессиональных боксеров, регулярно получающих травмы головы. Г. Мартленд описал признаки посттравматической энцефалопатии: небольшое отставание в движениях одной ноги, «шлепки» стопы, проблемы с равновесием, замедленность действий и периодическая спутанность сознания. У некоторых пациентов проявления болезни могут быть слабо выражены, в то время как у других наблюдаются волочение ног, заторможенность и специфические психические нарушения, такие как уменьшение словарного запаса и дрожь.

Осложнения травмы головы могут быть серьезными, поэтому при сотрясении мозга необходимо обратиться к врачу. Черепно-мозговая травма любого типа может привести к изменениям в психике и физическим нарушениям. К таким осложнениям относятся:

- Специфическая реакция на алкоголь или инфекции: в нетрезвом состоянии или при инфекционных заболеваниях у больного могут наблюдаться помрачение сознания, делирий, вспышки перевозбуждения и другие психические расстройства.

- Вазомоторные расстройства, проявляющиеся в виде:

- настойчивых головных болей, усиливающихся при физической нагрузке;

- головокружений при физических усилиях и наклонах;

- приливов крови к голове с последующей бледностью и повышенной потливостью, часто ассиметричными;

- быстрой усталости и отсутствия концентрации.

- Неконтролируемые всплески эмоций, повышенная раздражительность и агрессия, часто сопровождающиеся раскаянием.

- Приступы судорог, схожие с эпилептическими.

- Параноидные качества и невротические состояния, проявляющиеся в чрезмерной тревожности, страхах, головных болях и нарушениях сна.

К более редким осложнениям относятся психотические расстройства, такие как галлюцинации и бред, а также деменция, характеризующаяся серьезными нарушениями мышления и памяти.

Чаще всего встречается посткоммоционный синдром, который может проявиться через месяц или год после травмы. Он включает резкие головные боли, головокружение, беспокойство, нарушения сна и проблемы с концентрацией. Психотерапевтическое лечение последствий сотрясения мозга редко оказывается эффективным; рекомендуется симптоматическое лечение, однако следует быть осторожным с сильными обезболивающими, так как они могут привести к зависимости.

Последствия ушиба головного мозга

При ушибе головного мозга легкой степени осложнения практически не возникают.

Ушиб средней степени может не повлиять на дальнейшую жизнь пациента, особенно если отсутствуют субарахноидальное кровоизлияние и переломы черепа. Однако для благоприятного исхода необходимо полноценное лечение. У некоторых пациентов травма может иметь последствия, такие как посттравматический арахноидит, посттравматическая гидроцефалия, посттравматическая эпилепсия, синдром вегетососудистой дистонии и посттравматическая энцефалопатия.

Ушиб головного мозга тяжелой степени имеет худший прогноз. Около 30-50% случаев заканчиваются летально в остром периоде. Среди выживших часто наблюдаются следующие осложнения:

- посттравматическая атрофия мозга (уменьшение объема мозговой ткани);

- посттравматическое воспаление мозговых оболочек (арахноидит, лептоменингит, пахименингит);

- посттравматическая эпилепсия;

- посттравматическая гидроцефалия с внутричерепной гипертензией;

- посттравматическая порэнцефалия (полости в мозге, соединяющиеся с желудочками и субарахноидальным пространством);

- ликворные кисты;

- рубцы в области мозговой ткани и оболочек;

- ликворея (истечение ликвора наружу) при переломе черепа.

Эти состояния проявляются двигательными расстройствами (парезы и параличи), нарушениями речи, координации, психическими расстройствами, снижением интеллекта, частыми головными болями, головокружением и судорожными припадками. В таких случаях пациентам присваивается группа инвалидности из-за утраты трудоспособности.

Ушиб головного мозга — серьезное состояние, требующее обязательного стационарного лечения с соблюдением всех врачебных рекомендаций. Быстрое оказание медицинской помощи может спасти жизнь пострадавшему, а качественное лечение поможет избежать осложнений.

Ушиб головного мозга

Ушиб головного мозга — это черепно-мозговая травма с ограниченными изменениями церебральных тканей. Симптомы включают потерю сознания, амнезию, рвоту, головокружение, анизокорию, очаговую симптоматику, менингеальные симптомы, а также изменения сердечного и дыхательного ритма. Основной метод диагностики — КТ головного мозга. Консервативное лечение включает коррекцию жизненно важных функций, нормализацию внутричерепного давления и нейропротекторную терапию. Хирургическое вмешательство проводится только по показаниям и может включать трепанацию черепа, декомпрессию и удаление очагов ушиба.

Общие сведения

Ушиб головного мозга (УГМ) составляет 25-30% всех черепно-мозговых травм (ЧМТ). В отличие от сотрясения, ушиб характеризуется морфологическими изменениями в церебральных тканях. Существует три степени тяжести ушиба: первая и сотрясение относятся к легким ЧМТ, вторая — к средней тяжести, третья — к тяжелым. Оценка тяжести ушиба основывается на расстройствах сознания, состоянии пострадавшего, неврологическом дефиците и данных томографических исследований. В России ушиб головного мозга распределяется по степеням тяжести следующим образом: легкий — 33%, средней тяжести — 49%, тяжелый — 18%.

Ушиб головного мозга в 2-3 раза чаще встречается у мужчин. В 5-20% случаев этого вида ЧМТ у пострадавших выявляется алкогольное опьянение. Тяжелый ушиб головного мозга является одной из основных причин летальности и инвалидизации среди людей до 45 лет. Поэтому своевременная диагностика и поиск оптимальных методов лечения УГМ являются приоритетными задачами травматологии, нейрохирургии, неврологии и реабилитологии.

Причины ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга может возникнуть в результате транспортной аварии, профессиональной, бытовой, криминальной или спортивной травмы. У детей дошкольного возраста УГМ чаще всего обусловлен падениями. Он также может произойти при внезапном падении во время эпилептического припадка или дроп-атаки. Ушиб мозга часто сопровождается переломом черепа, а в половине случаев — внутричерепным кровотечением (субарахноидальным, субдуральным или внутримозговым).

Патофизиология УГМ включает первичное и вторичное повреждение. Первичное повреждение происходит непосредственно при травме и связано со смещением мозга в черепной коробке, а также с гидродинамическими факторами. Это приводит к структурным повреждениям нейронов и клеток глии, разрывам синаптических связей и сосудистым повреждениям. Очаги УГМ могут быть как единичными, так и множественными, локализуясь не только в зоне удара, но и в области противоудара. Вторичное повреждение возникает из-за деструктивных метаболических процессов, инициируемых первичным повреждением. В области ушиба развивается асептическое воспаление и отек, нарушаются кровообращение и метаболизм нейронов, что приводит к расширению зоны ушиба. В результате первичного и вторичного повреждения происходит некроз нейронов, что вызывает неврологический дефицит.

Симптомы ушиба головного мозга

УГМ легкой степени сопровождается потерей сознания на несколько минут. Затем наблюдаются умеренная оглушенность, сонливость и неполная ориентация во времени и пространстве. Пострадавшие жалуются на постоянную головную боль, слабость, тошноту и головокружение. Часто возникает рвота, не приносящая облегчения, иногда многократная. Также отмечается амнезия: пациент не помнит события, предшествовавшие травме (ретроградная амнезия), и не может запомнить происходящее после травмы (антероградная амнезия). Возможны тахикардия или брадикардия, реже — артериальная гипертензия.

В неврологическом статусе могут наблюдаться анизокория, нистагм, асимметрия сухожильных рефлексов, невыраженный менингеальный симптомокомплекс и легкий гемипарез. При наличии субарахноидального кровоизлияния менингеальный симптомокомплекс выражен ярче. Все указанные проявления обычно регрессируют в течение 2-3 недель.

УГМ средней степени проявляется бессознательным состоянием от десятков минут до 4-5 часов. При восстановлении сознания наблюдаются интенсивная головная боль, повторная рвота, а также антеро- и ретроградная амнезия. Амнезия, умеренное или глубокое оглушение и дезориентация могут сохраняться до нескольких суток. Возможны психические отклонения. Часто наблюдаются субфебрилитет, брадикардия или тахикардия, артериальная гипертензия и учащенное дыхание. В неврологическом статусе выявляются очаговые симптомы, зависящие от локализации ушиба. Обычно отмечаются гемипарезы, гемигипестезия, нарушения речи (моторная афазия), анизокория и глазодвигательные расстройства. Симптоматика обычно исчезает через 4-6 недель после травмы.

УГМ тяжелой степени характеризуется длительным бессознательным состоянием (до нескольких недель) и часто моторным возбуждением. Тяжелый ушиб мозга сопровождается дисфункцией жизненно важных систем: артериальной гипотонией или гипертензией, тахи- или брадиаритмией, нарушением дыхательного ритма на фоне тахипноэ. В начальный период после травмы преобладает стволовая симптоматика: тонический нистагм, двусторонний птоз и мидриаз, децеребрационная ригидность, дисфагия, двусторонние патологические рефлексы и симметричная гипо- или гиперрефлексия. На этом фоне могут проявляться признаки поражения полушарий: гемипарез, гемигипестезия, оральный автоматизм и другие. Возможна гипертермия до 41°C и судорожные пароксизмы. Неврологическая симптоматика имеет длительное течение и не полностью регрессирует. Психические и неврологические изменения могут оставаться в качестве стойких резидуальных последствий травмы.

Диагностика ушиба головного мозга

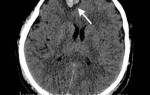

Основным методом диагностики ушиба головного мозга (УГМ) является компьютерная томография (КТ). Томографическая картина варьируется в зависимости от степени тяжести ушиба. При легкой степени очаги с пониженной плотностью выявляются в 40-50% случаев. В зоне ушиба на томограммах наблюдаются отечность и петехиальные кровоизлияния. Отек может охватывать всю долю мозга или целое полушарие, что приводит к умеренному сужению ликворных пространств.

На аксиальной КТ головного мозга без контрастного усиления определяется контузионный очаг в правой лобной доле, состоящий из геморрагического компонента, зоны детрита и отека.

Ушиб средней тяжести характеризуется наличием очагов ушиба на томограммах в виде зон пониженной плотности. При геморрагическом пропитывании очаг может иметь повышенную плотность. При тяжелом ушибе томография показывает как очаги повышенной, так и пониженной плотности. В первом случае это сгустки крови, во втором — участки размозжения и отека. При крайне тяжелых поражениях зона деструкции церебральной ткани проникает в подкорковые структуры.

КТ также проводят в динамике в ходе лечения. Наблюдения показывают, что при легком или среднем ушибе со временем очаговые изменения полностью исчезают. При тяжелом УГМ отмечается уменьшение площади очагов деструкции, которые затем трансформируются в кисты головного мозга или участки атрофии. Чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем медленнее происходят указанные изменения, визуализируемые при помощи КТ.

Лечение ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга требует обязательной госпитализации пострадавшего. Лечение проводят неврологи и нейрохирурги, а затем реабилитологи. Консервативная терапия включает нормализацию жизненно важных функций: коррекцию гемодинамики с постоянным мониторингом артериального давления, дыхательную поддержку и контроль внутричерепного давления (фуросемид, ацетазоламид, маннитол). Также применяются нейропротекторы (эритропоэтин, цитиколин, прогестерон, статины) и симптоматическая терапия (коррекция гипертермии, противосудорожные препараты, средства от головной боли и противорвотные).

Хирургическое лечение требуется в 15-20% случаев. Оно показано при сдавлении головного мозга, дислокационном синдроме, наличии очага размозжения объемом более 30 см³, очага объемом 20-30 см³ с масс-эффектом и смещением срединных структур более 5 мм, а также при наличии мелких очагов с прогрессирующей неврологической симптоматикой.

Операция проводится через трепанацию черепа. При наличии объемного очага размозжения его удаляют. Выполняется костно-пластическая трепанация, при которой костный и кожно-апоневротический лоскуты возвращаются на место. При высоком внутричерепном давлении операцию дополняют декомпрессионной трепанацией. Если очаги размозжения небольшие, но сопровождаются выраженной отечностью мозговых тканей, показана декомпрессионная трепанация без удаления очагов.

Прогноз при ушибе головного мозга

Последствиями ушиба головного мозга (УГМ) могут быть посттравматическая гидроцефалия, локальная церебральная атрофия, субдуральная гигрома, хроническая субдуральная гематома и посттравматическая церебральная киста. Также возможны посттравматический арахноидит и оболочечно-мозговые спайки, которые могут привести к эпилепсии или различным формам психопатии. В отдаленном будущем УГМ может способствовать развитию болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера.

Легкий УГМ обычно заканчивается благоприятно, с полным восстановлением неврологических и психических функций. УГМ средней тяжести при своевременном лечении также приводит к выздоровлению, хотя могут сохраняться гидроцефалия, вегето-сосудистая дистония, астения и легкие нарушения координации движений. Тяжелый УГМ имеет летальный исход примерно в 30% случаев, а среди выживших высокий процент инвалидов. Основные причины инвалидизации — эпилепсия, психические расстройства, парезы, параличи и нарушения речи.

Литература:

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).

- Медицинские услуги.

- Красота и медицина.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Guardia, «La Médecine à travers les âges».

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).