Гематома — это повреждение, при котором возникает ограниченное скопление крови (жидкой или свернувшейся) в результате травмы, сопровождающейся нарушением целостности стенки сосуда. Последствия гематомы зависят от ее локализации.

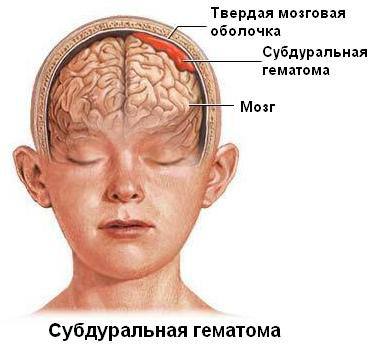

Внутричерепные гематомы могут привести к нарушениям мозговых функций и даже к летальному исходу. Субдуральная гематома головного мозга — это скопление крови между паутинной и мягкой мозговыми оболочками, обычно возникающее вследствие черепно-мозговых травм.

Разрыв сосуда, вызывающий кровоизлияние, может произойти также при гипертонической болезни, аневризмах и артериовенозных мальформациях головного мозга.

Информация для врачей: по МКБ 10 субдуральная гематома классифицируется как «травматическое субдуральное кровоизлияние», шифр S06.5.

Классификация

Субдуральные гематомы классифицируют по скорости появления клинических признаков:

- Острая субдуральная гематома: симптомы возникают в течение 72 часов после травмы.

- Подострая субдуральная гематома: симптомы развиваются через 4–14 дней после травмы.

- Хроническая субдуральная гематома: симптомы появляются через несколько недель или месяцев после травмы (обычно более трех недель).

Подострые и хронические гематомы чаще возникают из-за повреждения сосудов под воздействием различных факторов, тогда как острые — результат черепно-мозговой травмы. Субдуральное кровоизлияние может возникать с одинаковой частотой как на стороне травмы, так и на противоположной, что связано с биомеханическим принципом противоудара: мозг смещается в сторону, противоположную удару, и может травмироваться, столкнувшись с костным черепом.

Симптомы

Варианты течения заболевания

Существует три основных варианта клинической картины субдуральных кровоизлияний:

-

Классическая клиника. Изменение состояния сознания происходит в три фазы: потеря сознания в момент травмы, «светлый» промежуток, затем повторная утрата сознания. В период восстановления пациент жалуется на сильные головные боли, тошноту, головокружение и возможную потерю памяти. Очаговая симптоматика проявляется позже, с углублением оглушения, когда усиливается головная боль и развивается рвота.

Очаговые симптомы: чаще всего наблюдаются мидриаз, расстройства чувствительности и контралатеральная пирамидная недостаточность. Из стволовой симптоматики — вторичный стволовый синдром (урежение частоты сердечных сокращений, нарушение дыхания, тонические судороги).

Трехфазность клиники чаще характерна для подострой формы, чем для острой. В таких случаях возможно появление эйфории и снижение критики к своему состоянию.

-

Вариант со стертой картиной «светлого» промежутка. Первичная потеря сознания может достигать степени комы. Явно выражены стволовая и очаговая симптоматика. Затем происходит частичное восстановление сознания (обычно до оглушения). Со временем пациент вновь впадает в сопор или кому, ухудшаются жизненно важные функции. Возможны эпилептические припадки и нарастающий гемипарез.

-

Вариант без «светлого» промежутка. Наблюдается при множественных и тяжелых травмах головного мозга. Пациент находится в сопорозном состоянии или в коме. Моменты прояснения сознания либо отсутствуют, либо стерты, положительная динамика практически не наблюдается.

Последствия субдуральной гематомы

Субдуральное кровоизлияние приводит к быстрому смещению мозга и ущемлению стволовых структур. Обычно гематома развивается на фоне тяжелых черепно-мозговых травм, что делает прогноз неблагоприятным.

Исход и последствия субдуральной гематомы зависят от скорости диагностики и правильно выбранного лечения. Важными факторами прогноза являются возраст пациента, объем кровоизлияния и наличие сопутствующих заболеваний. Статистика показывает высокую летальность среди таких больных и значительное число инвалидов среди выживших.

Лечение

Консервативная терапия применяется у пациентов без нарушений сознания с гематомой толщиной до 1 см и смещением церебральных структур до 3 мм. Она также показана пациентам в коме или сопоре при объеме гематомы до 40 мл и внутричерепном давлении ниже 25 мм рт. ст. Лечение включает антифибринолитические препараты (аминокапроновую кислоту, викасол, апротинин), нифедипин или нимодипин для профилактики вазоспазма, маннитол для предотвращения отека мозга, а также симптоматические средства (противосудорожные, анальгетики, седативные, противорвотные).

Острая и подострая субдуральная гематома с признаками сдавления головного мозга, дислокацией, очаговой симптоматикой или выраженной внутричерепной гипертензией требуют срочного хирургического вмешательства. При быстром нарастании дислокационного синдрома выполняется экстренное эндоскопическое удаление гематомы через фрезевое отверстие. После стабилизации состояния пациента нейрохирурги проводят широкую краниотомию с удалением субдуральной гематомы и очагов размозжения. Хроническая гематома требует хирургического лечения при увеличении объема и появлении застойных дисков при офтальмоскопии, в таких случаях она подлежит наружному дренированию.

Субдуральная гематома

Текущая версия страницы не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2020 года; для проверки требуется 3 правки.

Субдуральная гематома (СДГ) — это тип гематомы, обычно связанный с черепно-мозговой травмой. При СДГ кровь скапливается между твёрдой и паутинной оболочками мозга, чаще всего из-за разрыва мостиковых вен в субдуральном пространстве. Это приводит к повышению внутричерепного давления, компрессии и возможному повреждению головного мозга. Острые СДГ могут угрожать жизни, тогда как хронические СДГ при адекватной терапии имеют лучший прогноз.

Общие сведения

Субдуральная гематома — это локальное скопление крови между твердой и паутинной (арахноидальной) оболочками мозга. Она составляет около 40% всех внутричерепных кровоизлияний, включая эпидуральные и внутримозговые гематомы, а также желудочковые и субарахноидальные кровоизлияния. В большинстве случаев субдуральная гематома возникает вследствие черепно-мозговой травмы, причем ее частота при тяжелых ЧМТ достигает 22%. Гематомы могут развиваться в любом возрасте, но чаще встречаются у людей старше 40 лет. Соотношение мужчин и женщин среди пациентов составляет 3:1.

Субдуральные гематомы делятся на острые (проявляющиеся в первые 3 дня после травмы), подострые (от 3 дней до 2 недель) и хронические (позднее 2 недель). Согласно МКБ-10, выделяют травматическое и нетравматическое субдуральное кровоизлияние с наличием или отсутствием проникающей раны черепа. В клинической практике субдуральная гематома интересует специалистов в области травматологии, нейрохирургии и неврологии.

Причины

Субдуральная гематома чаще всего возникает из-за разрыва интракраниальных вен при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Реже она связана с сосудистыми патологиями (артерио-венозные мальформации, аневризмы, гипертония, системный васкулит) и нарушениями свертываемости крови (коагулопатии, антикоагулянтная терапия). В отличие от эпидуральной гематомы, субдуральная может образовываться с обеих сторон.

Гомолатеральная субдуральная гематома формируется на стороне травмы при малоподвижной голове и небольшом контакте с травмирующим предметом. Она может возникнуть даже без прямого удара, например, при резкой остановке или изменении направления движения, что приводит к смещению полушарий мозга и разрыву вен.

Контрлатеральная субдуральная гематома образуется при ударе черепа о неподвижный объект или воздействии травмирующего предмета с большой площадью контакта. Она часто связана с разрывом вен, впадающих в сагиттальный венозный синус. В редких случаях гематомы возникают из-за травмирования вен и артерий коры головного мозга при разрыве твердой оболочки. На практике часто наблюдаются двусторонние субдуральные гематомы из-за сочетания различных механизмов травмы.

Острая субдуральная гематома возникает при тяжелой ЧМТ, подострая и хроническая — при легких формах. Хроническая гематома окружена капсулой, формирующейся через неделю после травмы благодаря активации фибробластов твердой оболочки мозга. Ее клинические проявления связаны с увеличением объема.

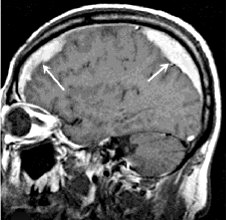

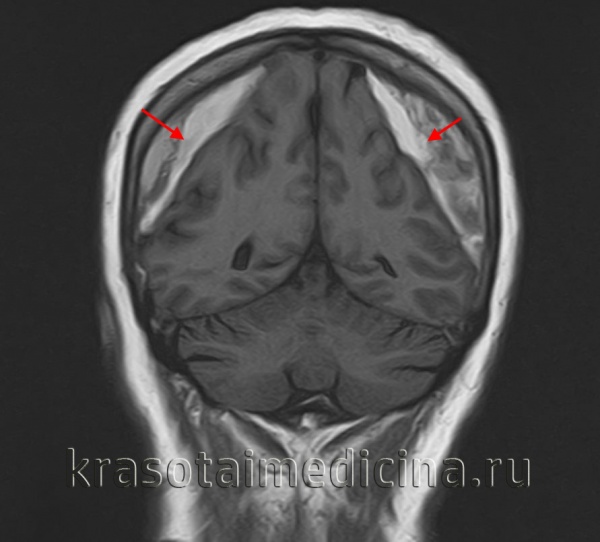

МРТ головного мозга: массивная двусторонняя хроническая субдуральная гематома.

Общемозговые симптомы

Среди общемозговых проявлений выделяются расстройства сознания, нарушения психики, головная боль и рвота. В классическом варианте наблюдается трёхфазность нарушений сознания: утрата сознания после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), временное восстановление, называемое светлым промежутком, и повторная утрата сознания. Однако классическая клиника встречается редко. При сочетании субдурального кровоизлияния с ушибом головного мозга светлый промежуток может отсутствовать, а в других случаях он бывает стертым.

Длительность светлого промежутка варьируется: при острой гематоме — от нескольких минут до часов, при подострой — до нескольких суток, при хронической — до нескольких недель или месяцев, иногда даже лет. Завершение длительного светлого промежутка хронической гематомы может быть вызвано перепадами артериального давления, повторной травмой и другими факторами.

Среди нарушений сознания преобладают дезинтеграционные проявления: сумеречное состояние, делирий, аменция, онейроид. Возможны расстройства памяти, корсаковский синдром и «лобная» психика (эйфория, отсутствие критики, нелепое поведение). Часто наблюдается психомоторное возбуждение, а в некоторых случаях — генерализованные эпиприступы.

Пациенты, если возможно установить контакт, жалуются на головную боль, дискомфорт при движении глаз, головокружение, иррадиацию боли в затылок и глаза, а также гиперчувствительность к свету. Во многих случаях больные отмечают усиление головной боли после рвоты. Также может наблюдаться ретроградная амнезия. При хронических гематомах возможно снижение зрения. Острые субдуральные гематомы, вызывающие компрессию мозга и масс-эффект, сопровождаются признаками поражения мозгового ствола: артериальной гипотонией или гипертензией, дыхательными нарушениями, а также генерализованными расстройствами тонуса мышц и рефлексов.

Очаговые симптомы

Наиболее важным симптомом является мидриаз (расширение зрачка). В 60% случаев острая субдуральная гематома проявляется мидриазом на стороне ее локализации. Мидриаз противоположного зрачка наблюдается при сочетании гематомы с ушибом в другом полушарии. Мидриаз с отсутствием или снижением реакции на свет характерен для острых гематом, а сохранение реакции на свет — для подострых и хронических. Мидриаз может сочетаться с птозом и глазодвигательными нарушениями.

Среди очаговых симптомов выделяются центральный гемипарез и недостаточность VII пары (лицевого нерва). Нарушения речи возникают, если субдуральная гематома расположена в доминантном полушарии. Сенсорные расстройства встречаются реже пирамидных нарушений и затрагивают как поверхностные, так и глубокие виды чувствительности. В некоторых случаях наблюдается экстрапирамидный симптомокомплекс, включающий пластический тонус мышц, оральные автоматизмы и хватательный рефлекс.

Диагностика

Вариабельность клинической картины затрудняет распознавание субдуральных кровоизлияний. Невролог при диагностике учитывает характер травмы, динамику нарушения сознания, наличие светлого промежутка, проявления «лобной» психики и данные неврологического статуса. Всем пациентам обязательно проводят рентгенографию черепа. Если другие методы недоступны, Эхо-ЭГ может помочь в распознавании гематомы. Офтальмоскопия также используется для диагностики хронических гематом: на глазном дне офтальмолог часто выявляет застойные диски зрительных нервов с частичной атрофией. При ангиографии церебральных сосудов наблюдается характерный «симптом каймы» — серповидная зона аваскуляризации.

Ключевыми методами диагностики субдуральной гематомы являются КТ и МРТ головного мозга. Для острых гематом предпочтительнее КТ, которая выявляет однородную зону повышенной плотности серповидной формы. Со временем гематома разуплотняется, и через 1-6 недель она перестает отличаться по плотности от окружающих тканей. В таких случаях диагноз основывается на смещении латеральных отделов мозга в медиальном направлении и признаках сдавления бокового желудочка.

При проведении МРТ может наблюдаться пониженная контрастность зоны острой гематомы, тогда как хронические субдуральные гематомы обычно имеют гиперинтенсивность в Т2 режиме. В сложных случаях помогает МРТ с контрастированием: интенсивное накопление контраста капсулой гематомы позволяет дифференцировать ее от арахноидальной кисты или субдуральной гигромы.

Прогноз и профилактика

Число смертельных исходов при субдуральной гематоме составляет 50-90%, особенно высоко среди пожилых пациентов. Летальность обусловлена не только самой гематомой, но и травматическими повреждениями тканей мозга. К причинам смерти относятся дислокация мозговых структур, вторичная церебральная ишемия и отек головного мозга. Угроза летального исхода сохраняется и после хирургического вмешательства, так как в послеоперационный период может увеличиваться церебральный отек. Наиболее благоприятные результаты наблюдаются при операции в первые 6 часов после черепно-мозговой травмы. В легких случаях при успешном консервативном лечении субдуральная гематома может рассосаться в течение месяца, но возможна ее трансформация в хроническую гематому.

Профилактика субдуральных кровоизлияний связана с предотвращением травматизма, особенно травм головы. К мерам безопасности относятся ношение шлемов при езде на мотоцикле, велосипеде, роликах и скейтборде, а также касок на стройках, при восхождении в горах и занятиях экстримом.

Классификация[править | править код]

Субдуральные гематомы (СДГ) делятся на острые, подострые и хронические в зависимости от скорости их формирования. Острые СДГ травматического генеза являются наиболее частой причиной летальности при черепно-мозговых травмах (ЧМТ) и имеют высокий уровень смертности без своевременного хирургического вмешательства.

Острые кровотечения часто возникают при травмах ускорения-замедления, и их тяжесть коррелирует с размером гематомы. Наиболее серьезными являются СДГ, сопровождающиеся ушибом мозга. Венозное кровоизлияние при острых СДГ развивается быстрее, чем при хронических, однако эпидуральные гематомы, вызванные артериальным кровоизлиянием, формируются еще быстрее. Тем не менее, смертность от острых СДГ превышает таковую от эпидуральных гематом и диффузных повреждений мозга, поскольку травма, достаточная для развития СДГ, часто приводит к другим серьезным повреждениям. При тяжелой ЧМТ у пациентов с повреждениями кортикальных вен или пиальной артерии уровень смертности при острых СДГ составляет 60–80%.

Хроническая субдуральная гематома формируется в течение нескольких дней или недель после менее серьезной травмы, и в 50% случаев пациенты не могут указать на травму в анамнезе. Хроническая СДГ может оставаться нераспознанной в течение месяцев или даже лет до появления клинических проявлений. Кровотечение при хронических СДГ обычно медленное и может состоять из нескольких эпизодов незначительных кровоподтеков, часто останавливающихся самопроизвольно. Небольшие хронические СДГ толщиной до 1 см имеют значительно лучший прогноз, чем острые СДГ; в одном из исследований лишь 22% пациентов с такими хроническими гематомами имели худший исход, чем «хорошее» или «полное восстановление». Хронические СДГ чаще встречаются у пожилых людей.

Отличия от эпидуральных гематом[править | править код]

Клинические проявления[править | править код]

Клиническое проявление субдуральной гематомы (СДГ) развивается медленнее, чем при эпидуральной гематоме, из-за меньшей скорости венозного кровотечения по сравнению с артериальным. Чётко выраженного «светлого промежутка», характерного для эпидуральной гематомы, может не быть. Симптомы могут проявляться как сразу после травмы, в течение нескольких минут, так и через две недели. Изменение состояния сознания при СДГ чаще происходит волнообразно и постепенно.

При достаточном объёме кровоизлияния для компрессии мозга возникают признаки внутричерепной гипертензии или очаговая неврологическая симптоматика, связанная с повреждением мозгового вещества. Клиническая картина СДГ очень вариабельна. Важны не только объём и локализация гематомы, но и механизм травмы, например, ускорение-торможение с противоударом, что может привести к двустороннему повреждению головного мозга.

Нарушение сознания при СДГ, в отличие от эпидуральной гематомы, чаще связано с кортикальным типом и может проявляться аментивными и онейроидными состояниями. Возможны «лобные» симптомы, такие как снижение критики и нелепое поведение. Характерно психомоторное возбуждение и волнообразная головная боль с менингеальными или гипертензионными признаками, которая может сопровождаться рвотой. Эпилептические припадки, чаще генерализованные, встречаются в половине случаев. Также может наблюдаться брадикардия и застойные явления на глазном дне, а при хронической СДГ — элементы атрофии соска зрительного нерва. Сочетание СДГ с тяжёлым ушибом мозга может привести к стволовым нарушениям, таким как расстройства дыхания и гемодинамики, а также изменениям мышечного тонуса и рефлекторной активности.

Этиопатогенез[править | править код]

Субдуральные гематомы, вызванные травмой, называются «травматическими». Они возникают значительно чаще, чем эпидуральные, в результате импульсных, диффузных травм ускорения-торможения из-за воздействия ротационных или линейных сил. Встряска внутричерепных структур приводит к растяжению и повреждению мелких мостиковых вен.

Субдуральное кровоизлияние часто встречается при синдроме детского сотрясения, который также сопровождается интра- и преретинальными кровоизлияниями, вызванными тем же механизмом. Кроме того, субдуральные гематомы характерны для пожилых людей и алкоголиков с признаками атрофии мозга. Атрофия мозга приводит к удлинению мостиковых вен, что увеличивает риск их разрыва при импульсной травме.

Образованию субдуральной гематомы также может способствовать снижение ликворного и субарахноидального давления, что вызывает расхождение твёрдой и арахноидальной оболочек, натяжение и разрыв мостиковых вен. Субдуральные гематомы чаще наблюдаются у пациентов, принимающих антикоагулянты и антиагреганты, такие как варфарин и аспирин.

Факторы риска[править | править код]

Детский и пожилой возраст увеличивают риск развития субдуральной гематомы (СДГ). У пожилых людей с уменьшением объема мозга расширяется субдуральное пространство, а мостиковые вены становятся длиннее и подвижнее. Это, в сочетании с хрупкостью сосудов, делает их более уязвимыми к СДГ. У маленьких детей субдуральное пространство также шире, чем у молодых взрослых, что повышает вероятность развития СДГ, особенно при синдроме детского сотрясения. У молодых людей риском СДГ являются арахноидальные кисты.

К другим факторам риска относятся прием антикоагулянтов, алкоголизм и деменция.

Патофизиология[править | править код]

Скопление крови в субдуральной гематоме может осмотически притягивать воду, что увеличивает объём гематомы и вызывает компрессию головного мозга. Это может привести к повторным кровоизлияниям из-за разрыва новых сосудов. Кровь в СДГ также может образовывать собственную капсулу.

В некоторых случаях возможны разрывы паутинной оболочки. В таком случае в расширении интракраниального пространства и повышении внутричерепного давления участвуют не только кровь, но и ликвор.

Из СДГ могут высвобождаться вазоконстрикторы, снижающие кровоток и способствующие ишемии мозга под гематомой. При снижении мозговой перфузии запускается ишемический биохимический каскад, приводящий к гибели клеток мозга.

Кровяной сгусток постепенно реабсорбируется и заменяется грануляционной тканью.

Диагностика[править | править код]

КТ-скан, демонстрирующий субдуральную гематому.

При любой травме головы необходимо обратиться за медицинской помощью для полного неврологического обследования. Для диагностики субдуральных гематом применяются компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Субдуральные гематомы чаще всего наблюдаются вокруг верхних и боковых поверхностей лобных и теменных долей головного мозга. Они также могут встречаться в задней черепной ямке, вдоль серпа мозга и намёта мозжечка. В отличие от эпидуральных гематом, которые ограничены швами черепа, субдуральные гематомы могут широко распространяться в полости черепа, повторяя форму головного мозга и останавливаясь лишь в области отростков твёрдой мозговой оболочки.

На компьютерной томографии субдуральные гематомы имеют классическую серповидную форму, но могут выглядеть и линзовидно, особенно в начале кровотечения. Это может затруднить дифференциальную диагностику с эпидуральными гематомами. Более надежным признаком субдуральной гематомы является её широкое распространение по полушарию головного мозга с преодолением швов черепа. Субдуральная гематома может также выглядеть как «наслоение» повышенной плотности вдоль намёта мозжечка; такая гематома может быть хронической и стабильной, а косвенными признаками кровоизлияния служат сглаженность прилегающих борозд и медиальное смещение границы между серым и белым веществом.

Хронические гематомы на компьютерной томографии могут не дифференцироваться из-за изоденсивности с мозговым веществом, что затрудняет их выявление.

Лечение[править | править код]

Лечение субдуральной гематомы зависит от её размера, динамики увеличения, возраста пациента и анестезиологического риска. Небольшие субдуральные гематомы могут рассасываться самостоятельно при тщательном наблюдении. Другие небольшие гематомы требуют дренирования через тонкий катетер, введённый через трепанационное отверстие в черепе. В случае больших или манифестированных гематом выполняется краниотомия, вскрытие твердой мозговой оболочки, удаление кровяного сгустка и контроль за местами кровотечения.

После операции могут развиться внутричерепная гипертензия, отёк мозга, новое или повторное кровоизлияние, инфекция и судорожный синдром. В редких случаях, когда восстановление невозможно или у пациентов пожилого возраста, применяется паллиативная терапия.

При хронической субдуральной гематоме без судорожного синдрома в анамнезе нет единого мнения о целесообразности применения антиконвульсантов.

Примечания[править | править код]

- ↑ Herbert H Engelhard III, MD, PhD, FACS, Grant P Sinson, MD, George Timothy Reiter, MD, Paul L Penar, MD, FACS, Francisco Talavera, PharmD, PhD, Allen R Wyler, MD, Paolo Zamboni, MD, Allen R Wyler. 2009. Subdural Hematoma Surgery. Medscape Reference, eMedicine.medscape.com, доступ 21.07.2011.

- ↑ UCLA Neurosurgery [1] Архивная копия от 26 сентября 2015 на Wayback Machine, доступ 21.07.2011.

- ↑ Wagner AL. 2004. «Subdural hematoma.» Emedicine.com. Доступ 08.08.2007.

- ↑ Vinas F.C. и Pilitsis J. 2006. Penetrating Trauma. Emedicine.com.

- ↑ Dawodu S. 2004. «Traumatic brain injury: Definition, epidemiology, pathophysiology.» Emedicine.com. Доступ 07.08.2007.

- ↑ Downie A. 2001. «Tutorial: CT in trauma.» Архивировано 06.11.2005. Доступ 07.08.2007.

- ↑ Kushner D. Mild Traumatic Brain Injury: Toward Understanding Manifestations and Treatment // JAMA Internal Medicine. 1998. Vol. 158, no. 15. С. 1617-1624. doi:10.1001/archinte.158.15.1617. PMID 9701095.

- ↑ University of Vermont College of Medicine. «Neuropathology: Trauma to the CNS.» Доступ 08.08.2007.

- ↑ Graham DI и Gennareli TA. Глава 5, «Pathology of brain damage after injury» в книге Cooper P и Golfinos G. 2000. Injury, 4th Ed. Morgan Hill, New York.

- ↑ Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 02.11.2014. Архивировано 04.03.2016.

- ↑ Subdural hematoma: MedlinePlus Medical Encyclopedia. nlm.nih.gov (28 июня 2012). Дата обращения: 27.07.2012.

- ↑ Sanders MJ и McKenna K. 2001. Mosby’s Paramedic Textbook, 2nd revised Ed. Глава 22, «Facial trauma.» Mosby.

- ↑ Л.Б. Лихтерман, Институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Травматические субдуральные гематомы. // Справочник поликлинического врача. 2013. № 11.

- ↑ Mori K., Yamamoto T., Horinaka N., Maeda M. Arachnoid cyst as a risk factor for chronic subdural hematoma in juveniles: Twelve cases of chronic subdural hematoma associated with arachnoid cyst // Journal of Neurotrauma. 2002. Vol. 19, no. 9. С. 1017-1027. doi:10.1089/089771502760341938. PMID 12482115.

- ↑ McCaffrey P. 2001. «The neuroscience on the web series: CMSD 336 neuropathologies of language and cognition.» Архивная копия от 06.04.2007 на Wayback Machine California State University, Chico. Доступ 07.08.2007.

- ↑ Koivisto T., Jääskeläinen J.E. Chronic subdural hematoma: to drain or not to drain? // The Lancet. 2009. Vol. 374, no. 9695. С. 1040-1041. doi:10.1016/S0140-6736(09)61682-2.

- ↑ Santarius T., Kirkpatrick P.J., Dharmendra G., и др. Использование дренажей против отсутствия дренажей после эвакуации хронической субдуральной гематомы: рандомизированное контролируемое исследование // The Lancet. 2009. Vol. 374, no. 9695. С. 1067-1073. doi:10.1016/S0140-6736(09)61115-6.

- ↑ de Araújo Silva, DO; Matis G.K., Costa L.F., Kitamura M.A., de Carvalho Junior E.V., Silva Md, Barbosa B.A., Pereira C.U., da Silva J.C., Birbilis T.A., de Azevedo Filho H.R. Хронические субдуральные гематомы у пожилых: хирургические результаты серии из 125 случаев // Surgical Neurology International. 2013. 25 марта (vol. 3, no. 1). С. 150. doi:10.4103/2152-7806.104744. (недоступная ссылка)

-

↑ Ratilal, BO; Pappamikail, L; Costa, J; Sampaio, C. Антиконвульсанты для предотвращения судорог у пациентов с хронической субдуральной гематомой // The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013. 6 июня (vol. 6). С. CD004893. doi:10.1002/14651858.CD004893.pub3. PMID 23744552.

-

Сайт о заболеваниях нервной системы: nervivporyadke.ru

Литература:

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- https://neurosys.ru/bolezni/gematoma-subduralnaya.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/subdural-hematoma.

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Субдуральная_гематома.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).