Геморрагический инсульт (ГИ) — это клинический синдром, характеризующийся резким развитием очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики из-за спонтанного кровоизлияния в вещество головного мозга или в подоболочечные участки. Патологический процесс вызывают факторы нетравматического генеза. Этот тип инсульта имеет высокую инвалидизирующую способность и сопряжен с наивысшими рисками раннего смертельного исхода.

Геморрагический инсульт составляет 10-15% от всех типов инсультов. Его распространенность среди мирового населения составляет около 20 случаев на 100 тыс. человек. Специалисты прогнозируют, что через 50 лет эти показатели удвоятся. В Российской Федерации ежегодно диагностируют около 43-44 тыс. случаев ГИ. Он в 1,5 раза чаще встречается у мужчин, однако летальность от его последствий выше у женщин.

Согласно клиническим наблюдениям, смерть наступает у 75% пациентов на ИВЛ и у 25% тех, кто не нуждается в ней. Исследования показывают, что в среднем 30-50% больных погибает в течение первого месяца после геморрагии, причем половина из них умирает в первые два дня. Инвалидизация (из-за паралича, афазии, слепоты и др.) среди выживших достигает 75%, из них 10% остаются прикованными к постели. Лишь 25% пациентов через 6 месяцев становятся независимыми в повседневной жизни.

Геморрагический инсульт представляет собой серьезную социальную проблему, так как эпидемиологический пик приходится на трудоспособный возраст — 40-60 лет. Заболевание стало более распространенным даже среди молодежи (20-30 лет). В группу риска входят люди с артериальной гипертонией, так как большинство случаев происходит на фоне хронически повышенного артериального давления.

Ключевым фактором, влияющим на прогноз, является оперативность оказания адекватной медицинской помощи.

Провокаторы геморрагического инсульта

Пусковыми механизмами геморрагического инсульта (ГИ) могут быть различные факторы, негативно влияющие на внутричерепную гемодинамику и состояние церебральных сосудов:

- стойкая артериальная гипертония (50% случаев);

- церебральная амилоидная ангиопатия (12%);

- прием антикоагулянтов (10%);

- внутричерепные новообразования (8%);

- другие причины — артериовенозные и кавернозные мальформации, тромбозы синусов головного мозга, аневризмы, васкулиты интракраниальных сосудов и др. (20%).

Многие пациенты с геморрагическим инсультом имеют в анамнезе сахарный диабет. Диабетики, как и гипертоники, входят в группу риска. При длительном течении диабета сосуды, включая церебральные, повреждаются из-за изменения химического состава крови с высоким уровнем глюкозы. Если на фоне повышенного сахара в крови наблюдаются постоянные повышения артериального давления, вероятность геморрагического инсульта возрастает в 2,5 раза.

Геморрагический эффект может развиться из-за разрыва сосуда (преобладающий механизм) или просачивания крови в окружающие ткани мозга через стенки капилляров, что связано с нарушением их тонуса и проницаемости. Во втором случае разрыва нет, и обильного кровоизлияния тоже. Мелкие сосуды могут пропускать кровь точечно. Однако мелкоточечные геморрагии, сливаясь, могут образовывать обширные очаги с серьезными последствиями, сопоставимыми с разрывом артерии или вены.

Клинические проявления ГИ

Незадолго до инсульта могут появляться предвестники, по которым можно заподозрить надвигающуюся опасность:

- покалывание или онемение одной половины лица;

- онемение пальцев рук или ног;

- внезапная слабость, головокружение, шум в голове;

- резкая болезненность в глазах, мушки перед глазами, двоение, видение в красном цвете;

- внезапное пошатывание при ходьбе;

- беспричинная тахикардия;

- приступы потливости;

- повышение артериального давления;

- необоснованная тошнота;

- затруднения в общении и восприятии речи;

- прилив крови к лицу, повышение температуры.

При геморрагическом инсульте характерен мгновенный острый дебют без предвестников, который происходит во время или сразу после физической активности, стресса или волнения. Классические симптомы геморрагического инсульта развиваются внезапно и ярко выражены:

- резкая и сильная головная боль;

- неукротимая рвота;

- длительное угнетение сознания или кома;

- кровяное давление выше 220 мм рт. ст.

Распространенные признаки шока включают шумное дыхание, эпилептические припадки, отсутствие реакции зрачков на свет, спастический миоз. В зависимости от расположения очага может наблюдаться поворот головы и обращение глаз в сторону пораженного полушария или наоборот. При обнаружении признаков геморрагического инсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Острая геморрагия приводит к тому, что кровь поступает в структуры мозга, образуя гематому. Излитие крови продолжается несколько минут или часов, пока не образуется тромб. Гематома быстро увеличивается, оказывая механическое воздействие на нервную ткань, что вызывает отек и гибель клеток. Это приводит к нарастанию неврологического дефицита, включая угнетение дыхания, потерю чувствительности одной половины тела, речевые нарушения и утрату зрения.

По размерам кровяное скопление может быть небольшим (до 30 мл), средним (от 30 до 60 мл) и большим (более 60 мл). Объемы могут достигать критических значений, вплоть до 100 мл. Клинические наблюдения показывают, что при внутричерепных кровоизлияниях объемом более 60 мл 85% пациентов умирают в течение 30 суток.

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее часто, в 55% случаев, геморрагии происходят в путаментальной зоне. Эти кровотечения возникают из-за разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, что приводит к попаданию крови в скорлупу мозга. Основной причиной таких геморрагий обычно является длительная гипертония. В некоторых случаях кровотечения из путамента могут прорываться в желудочковую систему, что может вызвать тампонаду и острый окклюзионно-гидроцефальный криз.

Следующей по распространенности является субкортикальная область, где геморрагии наблюдаются в 17-18% случаев. Основными источниками таких кровоизлияний являются разорвавшиеся артериовенозные мальформации (АВМ) и аневризмы на фоне повышенного давления. Подкорковые зоны, вовлеченные в геморрагический процесс, включают лобную, теменную, затылочную и височную доли.

Третье по частоте место, где геморрагии мозга встречаются в 14-15% случаев, — это зрительный бугор (таламус). Таламические геморрагии возникают из-за выхода крови из сосудов вертебробазиллярного бассейна. Хотя патогенез может быть связан с различными факторами, чаще всего отмечается связь с гипертензивным синдромом.

На четвертом месте, с частотой 7%, находятся мостовые геморрагии. Они локализуются в задней части ствола мозга, в варолиевом мосту, который связывает кору с мозжечком, спинным мозгом и другими важными элементами ЦНС. Этот отдел контролирует дыхание и сердцебиение, поэтому мостовая локализация кровоизлияния считается наиболее опасной и может угрожать жизни.

Принципы диагностики заболевания

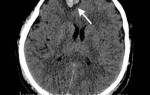

Золотым стандартом для диагностики является компьютерная томография (КТ). В первые 1-3 дня после приступа этот метод нейровизуализации более информативен, чем МРТ. Свежий геморрагический материал, содержащий 98% гемоглобина, на КТ выглядит как высокоплотное, четко очерченное, ярко-светлое образование на фоне более темной мозговой ткани. На основе КТ определяются зона эпицентра, объем и форма образования, уровень поражения внутренней капсулы, степень смещения мозговых структур и состояние ликворной системы.

С началом подострой фазы (через 3 дня) красные кровяные клетки в периферии гематомы разрушаются, а в центре железосодержащий белок окисляется, что приводит к снижению плотности очага. Поэтому с 3-го дня и позже обязательно проводят МРТ. В подострой и хронической фазах МР-сигнал лучше визуализирует гематому с производными окисления гемоглобина (метгемоглобином), переходящую в изоденсивную стадию. Ангиографические методы используются у пациентов с неопределенной причиной геморрагического инсульта, особенно у молодых людей с нормальным артериальным давлением.

Для адекватного ведения пациентов после внутримозгового кровоизлияния обязательно проводятся ЭКГ и рентгенография органов дыхания, а также анализы на электролиты, ПТВ и АЧТВ.

Медицинская помощь в стационаре

Все пациенты на раннем этапе получают интенсивную терапию в нейрореанимационном стационаре. Первоначальные лечебные мероприятия направлены на:

- нормализацию микроциркуляции и гемореологических нарушений;

- купирование мозгового отека и лечение обструктивной гидроцефалии;

- коррекцию артериального давления и температуры тела;

- функциональную регуляцию сердечно-сосудистой системы;

- поддержание водно-электролитного баланса;

- предупреждение судорог;

- профилактику внечерепных осложнений воспалительного и трофического характера (пневмония, эмболия, отек легких, пиелонефрит, кахексия, ДВС-синдром, эндокардит, пролежни, мышечная атрофия и др.);

- проведение респираторной поддержки при необходимости;

- устранение внутричерепной гипертензии при наличии дислокации.

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса является нейрохирургическое вмешательство, целью которого является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения удовлетворительного функционального исхода. Чем быстрее проведут операцию, тем лучше прогноз. Однако ранняя операция обычно возможна не ранее чем через 7-12 часов после инсульта, так как в ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

Сроки удаления сгустков крови определяются опытными нейрохирургами. Операции, проведенные через 2-3 недели после геморрагического инсульта, также могут быть эффективными. Решение о времени операции полностью зависит от врача. Рассмотрим основные методы операций, применяемые при геморрагических инсультах.

-

Открытая декомпрессивная краниотомия показана при средних и крупных подкорковых, больших путаментальных и мозжечковых кровоизлияниях, а также при выраженном смещении и нарастающем отеке мозга. Операция выполняется под общей анестезией с использованием микрохирургической оптики. Сгусток удаляется через трепанационный доступ, затем выполняется экономная энцефалотомия, и патологический компонент отсасывается специальным прибором. Плотные скопления удаляются пинцетом. В конце операционное поле промывается раствором хлорида натрия, проводится гемостаз с помощью коагуляции и антигеморрагических средств.

-

Пункционно-аспирационная процедура рекомендуется при небольших геморрагиях таламического, путаментального и мозжечкового расположения. Метод заключается в создании небольшого отверстия в черепной коробке, пунк

Геморрагический инсульт головного мозга: что это такое, симптомы и последствия

Дата создания статьи: 18 сентября 2019

Дата обновления статьи: 4 июня 2020

Содержание статьи

- Описание

- Причины и факторы риска

- Классификация

- Формы заболевания

- Стадии заболевания

- Симптоматика

- Геморрагический инсульт у детей

- Клинические проявления

- Кома

- ГИ левой стороны

- ГИ правой стороны

- Диагностика

- Лечение и восстановление

- Восстановительно-реабилитационные программы

- Заключение

Среди разновидностей инсульта геморрагические инсульты являются наиболее тяжелыми и инвалидизирующими. Несмотря на развитие медицины и внедрение новых технологий, они плохо поддаются лечению и могут причинить серьезный вред организму. Частота случаев составляет от 10 до 20 на 100 тысяч населения. Хотя в группе риска преобладают мужчины, летальные исходы чаще наблюдаются у женщин. Основная опасность заключается в внезапности: заболевание проявляется неожиданно, требуя быстрой реакции. В дальнейшем рассмотрим, что такое обширный геморрагический инсульт головного мозга и каковы его последствия.

Описание

Геморрагический инсульт (ГИ) — это внезапное кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом или повышением проницаемости сосудов. Нарушение целостности сосудистых стенок приводит к пропитыванию и сдавливанию мозговой ткани кровью.

К основным характеристикам заболевания относятся:

- высокий риск летального исхода (более 60% пациентов умирают в течение первой недели после диагноза);

- неожиданное начало (недуг развивается резко и стремительно без предшествующих симптомов);

- высокая вероятность глубокой инвалидизации (около 80% пациентов остаются прикованными к постели).

Согласно статистике, к концу первого месяца лишь 10% больных сохраняют независимость в повседневной жизни, а к полугоду — 20%.

Недавние эпидемиологические исследования показывают резкий рост числа людей старше трудоспособного возраста. Долгожительство становится нормой, что приводит к старению населения. Эти факторы влияют на статистику заболеваемости: специалисты предполагают, что в ближайшие 50 лет количество случаев геморрагического инсульта удвоится. Это подчеркивает важность изучения данной патологии.

Причины и факторы риска

У каждого второго пациента геморрагический инсульт головного мозга вызывается артериальной гипертонией. Реже причиной патологии становятся:

- ранее диагностированная церебральная ангиопатия (12%);

- прием антикоагулянтов (10%);

- раковые опухоли и новообразования (8%);

- венозные тромбозы, васкулиты, нарушения работы артериовенозной системы (20%).

Кровоизлияние может происходить из-за разрыва сосуда, например, на фоне артериальной гипертонии.

Оставьте заявку на подбор пансионата для пожилого человека с геморрагическим инсультом головного мозга.

Классификация

В медицине выделяют следующие виды ГИ:

- Паренхиматозная. Характеризуется повреждением стенок сосудов и тяжелым течением. Имеет несколько подтипов, зависящих от зоны разрыва (правосторонний, левосторонний, стволовой и др.).

- Субарахноидальная. Развивается в основном из-за аневризм, реже — из-за черепно-мозговых травм.

- Арахноидальная. Кровоизлияние возникает вследствие доброкачественных опухолей.

Также различают стадии болезни, которые отличаются длительностью протекания.

Формы заболевания

В зависимости от локализации сосудистого разрыва выделяют следующие типы ГИ:

- субарахноидальный;

- внутримозговой;

- вентрикулярный;

- смешанный.

Каждая форма недуга имеет свою симптоматику.

Стадии заболевания

Протекание заболевания включает несколько этапов:

- Первый — острейший. Продолжается первые 24 часа после излияния крови в головной мозг.

- Второй — острый. Начинается через сутки и может длиться до трех недель.

- Третий — подострый. Возникает на 22-й день после разрыва сосудов и продолжается около трех месяцев.

- Четвертый — ранний восстановительный. Обычно длится от двух месяцев до полугода.

- Пятый — поздний. Длится около года.

Завершает процесс стадия отдаленных последствий. Она начинается через год после перенесенного ГИ и продолжается до полного исчезновения последствий, в некоторых случаях может быть пожизненной.

Симптоматика

Классические симптомы геморрагического инсульта головного мозга включают:

- тошноту;

- рвоту;

- изменения уровня сознания;

- повышение артериального давления.

Тем не менее, точный диагноз можно установить только с помощью томографических исследований.

Внутримозговая гематома

Симптомы зависят от зоны скопления крови. Чаще всего наблюдаются нарушения тонуса мышц, слабость, зрительные расстройства и проблемы с речью. Среди вегетативных предвестников — покраснение лица и изменения в восприятии цвета.

Субдуральная и эпидуральная гематома

Возникает в результате лечения антикоагулянтами. Жидкость скапливается в субдуральной или эпидуральной области.

Геморрагический инсульт у детей

ГИ — это недуг, который встречается не только у пожилых людей. В группу риска также входят новорожденные с 28-й недели внутриутробного развития до 7 суток после рождения.

Кровоизлияние возникает из-за разрыва сосудистых стенок и протекает тяжело. Существует так называемая картина «мнимого благополучия», которая может временно вводить врачей в заблуждение. Вероятность летального исхода составляет 90% в первые 24 часа.

Клинические проявления

Симптомы можно разделить на две группы: очаговые и общемозговые.

К очаговым относятся:

- парез конечностей и мимической мускулатуры;

- нарушения речи;

- зрительные расстройства;

- слуховые расстройства.

К общемозговым:

- изменение сознания (например, кома или глухота);

- головокружение;

- тошнота и рвота;

- слабость и сонливость;

- спазмы;

- дыхательные расстройства;

- термодинамические сбои.

Заподозрить ГИ можно по сбивчивости речи и онемению в руке или ноге с одной стороны.

Кома

Клиническое определение осуществляется с помощью специальной шкалы — ШКГ. Выделяют состояние прекомы и четыре стадии комы: первая — самая легкая, четвертая — самая тяжелая. Коматозное состояние могут спровоцировать ацидоз, отек головного мозга и высокое внутричерепное давление.

ГИ левой стороны

Эта форма заболевания считается наиболее острой и опасной: более 60% пациентов умирают в течение первых 24 часов, остальные становятся инвалидами на всю жизнь. Проблема возникает из-за разрыва сосудов, что приводит к излиянию крови в ткани левого полушария и образованию гематом.

Последствия

Кровоизлияние может привести к:

- двигательным дисфункциям;

- нарушениям работы головного мозга;

- резистентным формам эпилепсии.

Одним из самых серьезных последствий является умственная отсталость.

Сколько живут после

Статистика печальна: через месяц после кровоизлияния умирает около 35% пациентов. В течение года этот показатель увеличивается до 50%. Наихудшие прогнозы у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

ГИ правой стороны

Правосторонний инсульт — это серьезное заболевание, которое нарушает жизненно важные функции организма. Обычно он приводит к проблемам с мышлением и речью.

Сколько живут

Прогнозы неутешительные. Летальный исход в первые сутки наблюдается в 60% случаев. Те, кто пережил самые тяжелые 24 часа, могут прожить еще год-полтора. Примечательно, что около 70% выживших становятся инвалидами.

Диагностика

Сегодня проводятся следующие диагностические мероприятия:

- ЭКГ — для оценки работы сердца;

- рентген;

- клинические исследования крови;

- измерение артериального давления.

В некоторых случаях также используют дуплексное сканирование сосудов.

Лечение и восстановление

Все лечебные манипуляции делятся на четыре группы: доврачебная помощь, первоначальное воздействие, хирургические вмешательства и реабилитация. Подробности о каждой из них приведены ниже.

Доврачебная помощь

Самое главное — вызвать скорую помощь. Далее выполните следующие важные действия:

- Уложите больного на спину, немного приподняв голову.

- Обеспечьте поток свежего воздуха.

- Поверните человека на бок на случай рвоты.

- Следите за частотой пульса и артериальным давлением.

Эти действия нужно выполнять до приезда специалистов.

Первоначальное лечение

Перед врачом стоят важные задачи:

- восстановить дыхание;

- нормализовать сердечный ритм;

- при эпилептических припадках ввести противосудорожные средства внутривенно;

- снизить давление;

- при нарушении глотательной функции установить специальный зонд;

- ввести катетер в мочевой пузырь для нормализации выделительной функции;

- провести камфорную обработку для предотвращения пролежней.

В некоторых случаях может потребоваться тромбоэмболия легочных артерий.

Операция

Хирургическое вмешательство направлено на удаление гематом. Это одна из самых спорных областей нейрохирургии, и оно назначается при тяжелых формах гематом, когда существует высокая вероятность летального исхода.

Реабилитация

Восстановительные мероприятия могут проводиться как дома, так и в стационаре. Главное требование — регулярность занятий, которые должны длиться не менее 30 минут.

Хорошие средства

После выписки из стационара больному с геморроидальным инсультом головного мозга могут быть назначены:

- препараты для нормализации кровообращения и улучшения когнитивных функций;

- средства для ускорения обмена веществ, например, Энфефабол;

- таблетки для активизации метаболических процессов, такие как холин и цитофлавин.

Также могут быть назначены медикаменты с антиоксидантным эффектом.

Восстановительно-реабилитационные программы

Универсального сценария реабилитации не существует; методики подбираются в зависимости от состояния здоровья пациента. Наиболее распространенные варианты восстановления включают:

- обучение самостоятельному удовлетворению потребностей;

- лечебную физкультуру;

- мануальную терапию;

- массажи;

- занятия с логопедами;

- курсы по социальной адаптации.

Также положительные результаты могут дать специальные костюмы для восстановления рефлексов и кинезотерапия. Все эти процедуры и качественный уход пожилые люди могут получить в сети пансионатов «Забота». Наши сотрудники готовы поддержать и обеспечить комфорт для своих подопечных.

Послеоперационная забота о пожилых

Послеоперационный период — один из самых сложных этапов, который делится на две стадии: первая — с момента хирургического вмешательства до выписки, вторая — после выписки из медицинского учреждения. У пожилых пациентов наблюдается значительное снижение жизненной емкости легких, что нарушает дренажную функцию. Поэтому важным аспектом ухода является нормализация работы дыхательной системы и предотвращение пневмонии.

Профилактика

Предотвратить недуг можно, если:

- соблюдать диету;

- контролировать массу тела;

- регулярно отслеживать уровень артериального давления;

- поддерживать физическую активность.

Следует придерживаться принципов здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек.

Лечение народными средствами

После опасного для жизни периода специалисты рекомендуют разнообразить рацион растительными средствами. Хороший эффект обеспечивают монастырские сборы на основе шалфея или шиповника.

Заключение

Чтобы закрепить материал, рекомендуем посмотреть видеоролик «Геморроидальный инсульт головного мозга: что это такое, последствия».

Оставьте заявку на подбор пансионата для пожилого человека с геморрагическим инсультом головного мозга.

Литература:

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.

- Геморрагический инсульт.

- Геморрагический инсульт головного мозга: что это такое, симптомы и последствия.

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.